自分でお味噌をつくるようになってから、早5年。

てづくり味噌は、できあがりのクオリティーはさておき、力とやる気と殺菌のコツさえあれば、ニッポンに住んでいる以上、ご近所のスーパーで見つけられる、ごくありふれた材料でつくれてしまう手軽さです。

そしてさらに、「買うとお高いから、国産無農薬の梅干しづくり。」へと発展しました。

無農薬栽培の完熟紀州梅 が昨日とどきましたので、さっそく夜のうちに梅干しを仕込みました。無農薬の国産完熟梅、というだけで相当な貴重品ですが、届いた梅たちはほんとうに美しく、生産者さんの愛情を感じました。「あれ? これはプラムか?」と思うほど、それはそれはよい香りがただよい、さっと洗っただけで仕込みに入れるコンディションのよさでした。

密閉ビンを熱湯とアルコールで殺菌し、水切りした梅たちに対して20%量ほどの粗塩をまぶし、ビンに詰めていき、最後に、重石として二重にしたビニールに水をいれて、梅酢があがってくるのを待ちます。ベリーイージーです!

一晩たって、底に梅酢が溜まってきました。一瞬「ビニールに穴があいて、水がもれたか? 」とハラハラします。そんな私のようなチキンハートのためのマスト事項として「ビニールは二重にすべし」、なのでしょう。梅酢が梅酢に浸った状態になったら、そこから一ヶ月ほどおいて、天日干しステップへ移ります。

さて、植物たちの生長いちじるしい梅雨の時期です。追肥にくわえて週に一度ほど、カキガラ石灰やカリウム肥料などをパラパラとまいてます。トウモロコシのゴールデンバンタムも大きくなってきました。

ところで、身重なからだで、フラッと迷いこんできた我が家のネコ。

当時は、手にさわるだけでもシャ〜シャ〜いっていたのに、今では便通改善のためのお腹と肉球マッサージをみずから要求するほどの変わりようです。

子どもたちとも仲良しです。

ということで、ネコ画像で失礼します。

エンジョイ! 梅雨ライフ!!!

2016年6月21日火曜日

2016年6月13日月曜日

梅雨におすすめシリーズ、その2。読書

都内の水源を支える利根川水系の貯水量が、5月の降水量が少なかったせいで少なくて心配ですが、今日降っているまとまった雨は、恵みの雨となりそうです。

カスケードばかり、ぐんぐん伸びていました。週末に肥料を追加しておいたので、チヌークやセンテニアルも、今日の雨で、バンバンバンバン伸びてくれると思います。

さて、朝からシトシトと雨降りな梅雨時期のお休みの日は、読書もいいもんです。

ということでガーデニング好きなおヒトに、おすすめの本を集めてみました。

まず、「お花が好き、小鳥も好き! 虫もへっちゃら! 生き物バンザイ!」というお方に、おすすめの2冊です。

四季ごとに庭仕事を通して出会う、さまざまな生き物たちについての造詣の深さと、あたたかなまなざしに、読んでいて心がほぐれます。

「二十四節気で楽しむ庭仕事」

ガーデニングに夢中になりすぎてしまった大人が、読んでいておもわず「ぷぷっ、あるある!」とニヤニヤしてしまうと同時に、耳が痛くもなるチェコの作家「カレル・チャベック」の本です。

園芸家の12ヶ月

次は、「やっぱり肥料の働きや歴史について、一度はちゃんと勉強しておこう」という、ココロザシの高いおヒトにおすすめの本です

人類の歴史のなかで、はじめて起こった肥料革命によって、地球の人口がどんどん増えていったり、戦争が起こったり・・・「そもそも化学肥料ってなにでできてるんだ? 」というハテナを持ってるかたにもおすすめです。

肥料になった鉱物の物語

手放せません! 各肥料要素の働きと、効果的な与え方、やたらあげればいいってもんじゃない、バランスが大切! ちょっと専門的ですが、肥料の過不足症状に対して、まちがいなく自己解決能力がアップする三冊です。

「ミネラルの働きと作物の健康」

「ここまでわかった作物栄養のしくみ」

「だれでもできる養分バランス」

レアな植物をふやしてみたい、新しい品種をつくってみたい! というおヒトには、この二冊。ビギナーでも、なんとか組織培養にこぎつけられる!?

「植物バイテクの実際」

「遺伝子操作で新品種を作ることが、どれだけ難しいのかだけでも知りたい」おヒトに。

「植物バイオテクノロジー」

ギラギラと、やたらめったら光を強くする前にできること、まだまだたくさんあります・・・

「ハウスの環境制御ガイドブック」

「電照栽培の基礎と実践」

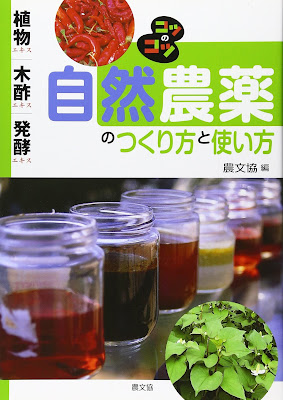

最後に、農家のかたの知恵がぎゅぎゅっとつまっていて、「日本の農業はレベル高いな!」と納得づくしの病害虫トラブル解決ブックです。バイバイ農薬・・・

「自然農薬のつくり方と使い方」

ということで、なにか気になる本があったら、図書館に行くものGoodですね!

カスケードばかり、ぐんぐん伸びていました。週末に肥料を追加しておいたので、チヌークやセンテニアルも、今日の雨で、バンバンバンバン伸びてくれると思います。

さて、朝からシトシトと雨降りな梅雨時期のお休みの日は、読書もいいもんです。

ということでガーデニング好きなおヒトに、おすすめの本を集めてみました。

まず、「お花が好き、小鳥も好き! 虫もへっちゃら! 生き物バンザイ!」というお方に、おすすめの2冊です。

四季ごとに庭仕事を通して出会う、さまざまな生き物たちについての造詣の深さと、あたたかなまなざしに、読んでいて心がほぐれます。

ガーデニングに夢中になりすぎてしまった大人が、読んでいておもわず「ぷぷっ、あるある!」とニヤニヤしてしまうと同時に、耳が痛くもなるチェコの作家「カレル・チャベック」の本です。

園芸家の12ヶ月

次は、「やっぱり肥料の働きや歴史について、一度はちゃんと勉強しておこう」という、ココロザシの高いおヒトにおすすめの本です

人類の歴史のなかで、はじめて起こった肥料革命によって、地球の人口がどんどん増えていったり、戦争が起こったり・・・「そもそも化学肥料ってなにでできてるんだ? 」というハテナを持ってるかたにもおすすめです。

肥料になった鉱物の物語

手放せません! 各肥料要素の働きと、効果的な与え方、やたらあげればいいってもんじゃない、バランスが大切! ちょっと専門的ですが、肥料の過不足症状に対して、まちがいなく自己解決能力がアップする三冊です。

「ミネラルの働きと作物の健康」

「ここまでわかった作物栄養のしくみ」

「だれでもできる養分バランス」

レアな植物をふやしてみたい、新しい品種をつくってみたい! というおヒトには、この二冊。ビギナーでも、なんとか組織培養にこぎつけられる!?

「植物バイテクの実際」

「遺伝子操作で新品種を作ることが、どれだけ難しいのかだけでも知りたい」おヒトに。

「植物バイオテクノロジー」

ギラギラと、やたらめったら光を強くする前にできること、まだまだたくさんあります・・・

「ハウスの環境制御ガイドブック」

「電照栽培の基礎と実践」

最後に、農家のかたの知恵がぎゅぎゅっとつまっていて、「日本の農業はレベル高いな!」と納得づくしの病害虫トラブル解決ブックです。バイバイ農薬・・・

「自然農薬のつくり方と使い方」

ということで、なにか気になる本があったら、図書館に行くものGoodですね!

2016年6月7日火曜日

梅雨は、植物園に。

昨日6月6日は、二十四節気の「芒種」でした。「芒種」とは「芒」のある「種」、稲や麦などの「穂」を持つ穀類の種をまく頃をさしますが、関東では5月までにほとんど田植えを終えてることが多いです。

田植えまえの水田に、ツバメのカッポーが巣作りのための材料を集めてました。

ツバメは、思ったよりもずいぶん水が好きなようで、その昔に、建て替え途中で空き地になったご近所の土地から湧水が出てきて、水がチョロチョロと流れ出ていたことがありました。ツバメたちは、日に何度も水のまわりを蝶々のようにヒラヒラと舞っていました。

ところで、今年も梅雨入りしました。ゴールデンウィークからスタートして、なにかと行事の多い5月が終わって、やっと予定フリーな週末にポツポツとありつける頃ではないでしょうか?

梅雨時期の植物園や森林公園は、チルモードなのでおすすめです。

5月の紫外線バクダンのようなギラギラした晴れた日よりも、うすぐもりな6月なら長くゆったり歩いても、クタクタに疲れないし、木々の香りもGoodです。植物園でいちばん数字をもってるトップスター、春のバラがピークを過ぎ、アジサイなどをのんびり見にこられた植物愛好家のかたが多くなって、雰囲気もベターです。

ミツバチたちも活発に働いていて、かわいいさかりです。

花粉まみれで、ひとりホーリー祭状態のミツバチ。

ピークを過ぎても、修景バラと空とのコントラストに圧倒されます。

平塚にある「花菜ガーデン」は、バラとクレマチスを一緒に植えたいマダムにとって必見です。配色がとても美しく、いままで見たバラ園のなかでベリーベストでした。

2010年に開園されたとのことで、園内の植物のゾーン配置やディスプレイが、モダンでとてもステキでした。欲しいバラを見つけると、後先を考えず、なにがなんでもGETしたくなるおヒトには、かなりデンジャラスなゾーンですので、これから初めてバラを育てたいおヒトに、とってもおすすめです。

バラ以外にも、日本を代表する紅葉ゾーンや、神奈川で誕生した甘柿をはじめとしたパーシモンゾーン、食べるためのハーブや野菜ゾーン、百合ゾーンなど。

系統別に区分けされているのですが、開花時期にあたったゾーンはほぼ咲きそろうため、見応えがあります。

今年はギリギリ今週の日曜日で終わってしまった、秩父のポピー畑でした。

初夏の新緑は、うつくしい花々を愛でられるだけでなく活力とインスピレーションがもらえます。しかし、もうひとつのお楽しみは、近くの道の駅やファーマーズマーケットで、その土地のお弁当や食材をたんまり買いこんで家路につけることでしょうか。

道の駅「はなぞの」、JA花園のちかくにある埼玉県花植木流通センターでは、3メートルもある庭木にできる耐寒性の「ココスヤシ」や、テキーラの原料として有名な、2メートルもの「アガベ」こと「リュウゼツラン」、冬もなんとか外でOKで、手軽な庭木にもなる「フェニックス・ロベレニー」や「ユッカ」、そして「コルディリネ、レッドスター」などなどなどが、ベックラお買い得なお値段で売られていました。ちかくには運搬用の貸し軽トラがありまして、「値段に送料は入ってないので、自力で運んでください」ということでのお値段だと思います。

エキゾチックなお庭をお考えの方には、おすすめなスポットです。

田植えまえの水田に、ツバメのカッポーが巣作りのための材料を集めてました。

ツバメは、思ったよりもずいぶん水が好きなようで、その昔に、建て替え途中で空き地になったご近所の土地から湧水が出てきて、水がチョロチョロと流れ出ていたことがありました。ツバメたちは、日に何度も水のまわりを蝶々のようにヒラヒラと舞っていました。

ところで、今年も梅雨入りしました。ゴールデンウィークからスタートして、なにかと行事の多い5月が終わって、やっと予定フリーな週末にポツポツとありつける頃ではないでしょうか?

梅雨時期の植物園や森林公園は、チルモードなのでおすすめです。

5月の紫外線バクダンのようなギラギラした晴れた日よりも、うすぐもりな6月なら長くゆったり歩いても、クタクタに疲れないし、木々の香りもGoodです。植物園でいちばん数字をもってるトップスター、春のバラがピークを過ぎ、アジサイなどをのんびり見にこられた植物愛好家のかたが多くなって、雰囲気もベターです。

ミツバチたちも活発に働いていて、かわいいさかりです。

花粉まみれで、ひとりホーリー祭状態のミツバチ。

ピークを過ぎても、修景バラと空とのコントラストに圧倒されます。

平塚にある「花菜ガーデン」は、バラとクレマチスを一緒に植えたいマダムにとって必見です。配色がとても美しく、いままで見たバラ園のなかでベリーベストでした。

2010年に開園されたとのことで、園内の植物のゾーン配置やディスプレイが、モダンでとてもステキでした。欲しいバラを見つけると、後先を考えず、なにがなんでもGETしたくなるおヒトには、かなりデンジャラスなゾーンですので、これから初めてバラを育てたいおヒトに、とってもおすすめです。

バラ以外にも、日本を代表する紅葉ゾーンや、神奈川で誕生した甘柿をはじめとしたパーシモンゾーン、食べるためのハーブや野菜ゾーン、百合ゾーンなど。

系統別に区分けされているのですが、開花時期にあたったゾーンはほぼ咲きそろうため、見応えがあります。

一方、こちらは・・・

今年はギリギリ今週の日曜日で終わってしまった、秩父のポピー畑でした。

初夏の新緑は、うつくしい花々を愛でられるだけでなく活力とインスピレーションがもらえます。しかし、もうひとつのお楽しみは、近くの道の駅やファーマーズマーケットで、その土地のお弁当や食材をたんまり買いこんで家路につけることでしょうか。

道の駅「はなぞの」、JA花園のちかくにある埼玉県花植木流通センターでは、3メートルもある庭木にできる耐寒性の「ココスヤシ」や、テキーラの原料として有名な、2メートルもの「アガベ」こと「リュウゼツラン」、冬もなんとか外でOKで、手軽な庭木にもなる「フェニックス・ロベレニー」や「ユッカ」、そして「コルディリネ、レッドスター」などなどなどが、ベックラお買い得なお値段で売られていました。ちかくには運搬用の貸し軽トラがありまして、「値段に送料は入ってないので、自力で運んでください」ということでのお値段だと思います。

エキゾチックなお庭をお考えの方には、おすすめなスポットです。

2016年6月1日水曜日

TAMAプラントフードの育つ看板。多肉看板。

今年は夏日が多かった5月もおわり、今日から6月です。2016年も折り返しの月にはいりました。

「いや〜、ついこの間までコート着たてのに、もう6月。は〜や〜い〜で〜す〜ね〜。」

だれかと会えば、このセリフをくりかえす頃です。まだ、ちびっちゃいカマキリが、ピョンピョンとすがたを見せました。

さて、月日が過ぎるのが早く感じるのは老化現象のひとつだそうですが、そんなおとろえる一方のように思える脳みそを、ギシギシッと重たげに回転させ「育つ看板」をつくりました。

「TAMAプラントフード」の多肉看板です。

日本ではなかなか手に入らないアルファベット・プランターは、今回「coast17」様にご無理を言って制作していただきました。ご多忙のなか、ステキなプランターをホントにありがとうございました。

植物を植えてしまうことが、相当もったいなかったのですが・・・

植えられる日を待ちに待って、スタンバっていた多肉どもが、とうとうトウ立ちしはじめてしまったので、手の空いた時間をぬって、さっそくレタープランターへ植栽しました・・・

・・・できました。

かかげました。

ひとまずは西陽が強くあたる窓にハンギングし、日よけにしています。

ちょっとあまった多肉たちを星型のプランターに植えました。

このプランター、ホントはステキなステキなステキなランプシェードだったのですが、飾った場所の天井が低すぎて、通過時に脳天にコツコツあたってしまったので、泣く泣く、壁面多肉スターフレームへと変身させました・・・

ごめんなさい coast17さん。しかし、ご近所さまに「まぁ、すてきねぇ。ホントにすてきねぇ。」と褒めてもらえました。付属で送っていただいたランプは、もちろん使ってます。

だいたい1年前につくった壁面多肉フレームです。室内栽培で出たハイドロ培養液の排液を気がついたとき アンド 気が向いたときに、バシャバシャかけているのですが、ベロベロデロデロ、はみだすほどに大きく生長しました。

多肉フレームは、関東以南ならば年間を通して屋外で大丈夫で、真冬以外は積極的な水やりと施肥で、思ったより早く大きく生長するようです。しかも、半月ほど水やりを忘れても、そうそう枯れ死ぬ植物ではないところがうれしいです。

ただし、多肉フレームにサボテンはNGでした。冬を越せずに、すべて凍死しました。

と、いうことで壁面多肉フレームプランターは、材料と時間さえあれば、スキルなしで作ることができます。亀甲金網をフレームの内側や表面にタッカーで止めて、乾いた状態の水苔をつめたら、ウッドフレームの裏面を不織布などでふさいでタッカーで止めればできあがりです。亀甲金網の目の大きさは、植える多肉のサイズにあわせますが、S-Mサイズのプラグ苗で目合20mmだと、植え込みしやすかったです。

植える前にフレームプランター全体を水に浸して、水苔をもどしたら、プラグ苗の多肉の根をバケツに張った水に浸して、余分な土を洗い落としながら金網の目に植え込んでいきました。カット苗の多肉も使ったことがありますが、固定できないのでポロポロと落下してしまいました。なので根がついてるプラグ苗が向いてると思いました。

DIYゴコロのあるかたならば、木製のパレットなど廃材でウッドフレームをつくれば、さらにエコロジカルです。

「いや〜、ついこの間までコート着たてのに、もう6月。は〜や〜い〜で〜す〜ね〜。」

だれかと会えば、このセリフをくりかえす頃です。まだ、ちびっちゃいカマキリが、ピョンピョンとすがたを見せました。

さて、月日が過ぎるのが早く感じるのは老化現象のひとつだそうですが、そんなおとろえる一方のように思える脳みそを、ギシギシッと重たげに回転させ「育つ看板」をつくりました。

「TAMAプラントフード」の多肉看板です。

日本ではなかなか手に入らないアルファベット・プランターは、今回「coast17」様にご無理を言って制作していただきました。ご多忙のなか、ステキなプランターをホントにありがとうございました。

植物を植えてしまうことが、相当もったいなかったのですが・・・

植えられる日を待ちに待って、スタンバっていた多肉どもが、とうとうトウ立ちしはじめてしまったので、手の空いた時間をぬって、さっそくレタープランターへ植栽しました・・・

・・・できました。

かかげました。

ひとまずは西陽が強くあたる窓にハンギングし、日よけにしています。

ちょっとあまった多肉たちを星型のプランターに植えました。

このプランター、ホントはステキなステキなステキなランプシェードだったのですが、飾った場所の天井が低すぎて、通過時に脳天にコツコツあたってしまったので、泣く泣く、壁面多肉スターフレームへと変身させました・・・

ごめんなさい coast17さん。しかし、ご近所さまに「まぁ、すてきねぇ。ホントにすてきねぇ。」と褒めてもらえました。付属で送っていただいたランプは、もちろん使ってます。

だいたい1年前につくった壁面多肉フレームです。室内栽培で出たハイドロ培養液の排液を気がついたとき アンド 気が向いたときに、バシャバシャかけているのですが、ベロベロデロデロ、はみだすほどに大きく生長しました。

多肉フレームは、関東以南ならば年間を通して屋外で大丈夫で、真冬以外は積極的な水やりと施肥で、思ったより早く大きく生長するようです。しかも、半月ほど水やりを忘れても、そうそう枯れ死ぬ植物ではないところがうれしいです。

ただし、多肉フレームにサボテンはNGでした。冬を越せずに、すべて凍死しました。

と、いうことで壁面多肉フレームプランターは、材料と時間さえあれば、スキルなしで作ることができます。亀甲金網をフレームの内側や表面にタッカーで止めて、乾いた状態の水苔をつめたら、ウッドフレームの裏面を不織布などでふさいでタッカーで止めればできあがりです。亀甲金網の目の大きさは、植える多肉のサイズにあわせますが、S-Mサイズのプラグ苗で目合20mmだと、植え込みしやすかったです。

植える前にフレームプランター全体を水に浸して、水苔をもどしたら、プラグ苗の多肉の根をバケツに張った水に浸して、余分な土を洗い落としながら金網の目に植え込んでいきました。カット苗の多肉も使ったことがありますが、固定できないのでポロポロと落下してしまいました。なので根がついてるプラグ苗が向いてると思いました。

DIYゴコロのあるかたならば、木製のパレットなど廃材でウッドフレームをつくれば、さらにエコロジカルです。

2016年5月25日水曜日

フラッド&ドレイン・システム「タイタン」撤収。

つい先日、フラッド&ドレイン・システム「タイタン」のパプリカたちを撤収しました。

パプリカたちを根元からカットすると・・・

栽培テーブル一面に、クレイペブルス培地をしきつめたので、パプリカの根っこはマット状にびっしりと張ってました。

オレンジ・パプリカの根っこです。クレイ・ペブルスをがっちりとホールド・・・

イエロー・パプリカは、こんな感じです。

フラッド&ドレイン・システム「タイタン」は、日照時間内に、大きく育った時でも一日最大で5回だけ培養液をフラッドさせるので、一日のほとんどは、根が空気とダイレクトに触れています。なので、根が白く元気で、根ぐされ知らずです。パプリカは、栽培期間が長い野菜ですが、病害虫もでませんでした。一般的に、栽培期間が長くなるほど、病害虫発生リスクが高くなります。なのでコストがかかる野菜の室内栽培は、短期収穫できる野菜や早生品種が向いてます。

根の健康が長く保たれるシステムなので、結果的に多収穫につながります。

ただ、培養液量が多めに必要になることと、有機活力剤はあまりたくさん入れることができないタイプのハイドロポニック・システムです。

リザーバータンク内の培養液は、ほとんど動かないので、有機活力剤の濃度が濃すぎると、バイオ・フィルム(微生物が繁殖してできるヌルヌルしたオリ)や、浮遊生物が、ご誕生なさいます。

根を支えていたロックウール培地部分をカットした断面図です。根元はキレイな白です。

夏場、室温や水温が上がりやすい時のフラッド&ドレイン・システム「タイタン」の管理方法は、根の酸欠をふせぐためにフラッド回数と時間を最小限にすることと(植物が水切れを起こしてしおれない程度)、リザーバータンクの水温が30℃以上になってしまう場合、培養液をエアレーションしたり、タンク内でジェット水流をつくるとベターです。

また、今回のパプリカのように栽培テーブル一面にクレイペブルスをしきつめず、クレイペブルスを200mm程度のネットポットにセットして栽培テーブルに並べるほうが、根に酸素が豊富になるので、夏場に向いています。1メートル以上に育った夏野菜の場合、小さなネットポットでは、培地が乾くタイミングが早すぎてしおれるリスクが高くなります。

根がダイトレクトに培養液を吸収できるハイドロポニック栽培は、養水分吸収効率が高いので、一般的な園芸培養土や土壌栽培と比較したとき、根が張る面積が少なくてすむのですが、

狭小スペースで野菜を育てなくてはならない室内栽培の最大ルールは・・・

栽培面積が同じである以上、光や温度など環境をベストにした場合は、何株育てたとしても、収穫できる量は、さほど変わらない!

ということです。なぜなら、栽培スペースが変わらない限り、吸収できる肥料の量は変わらないからです。収穫量は吸収できた肥料量に比例します。

ハイドロポニック栽培で1メートル以上まで大きく育つ野菜は、1mスクエアの栽培スペースに5株、最大で9株までが限界で、多くなるほど管理が大変になります。

それ以上つめこんでしまうと、大きく育った植物の株どうしの葉が重なり合って、空気がよどみ、カビ病が多発したり光合成不足になるので、いずれにしても、最適な株数を育てた時との収穫量は変わらない、のです。

パプリカたちを根元からカットすると・・・

栽培テーブル一面に、クレイペブルス培地をしきつめたので、パプリカの根っこはマット状にびっしりと張ってました。

オレンジ・パプリカの根っこです。クレイ・ペブルスをがっちりとホールド・・・

イエロー・パプリカは、こんな感じです。

フラッド&ドレイン・システム「タイタン」は、日照時間内に、大きく育った時でも一日最大で5回だけ培養液をフラッドさせるので、一日のほとんどは、根が空気とダイレクトに触れています。なので、根が白く元気で、根ぐされ知らずです。パプリカは、栽培期間が長い野菜ですが、病害虫もでませんでした。一般的に、栽培期間が長くなるほど、病害虫発生リスクが高くなります。なのでコストがかかる野菜の室内栽培は、短期収穫できる野菜や早生品種が向いてます。

根の健康が長く保たれるシステムなので、結果的に多収穫につながります。

ただ、培養液量が多めに必要になることと、有機活力剤はあまりたくさん入れることができないタイプのハイドロポニック・システムです。

リザーバータンク内の培養液は、ほとんど動かないので、有機活力剤の濃度が濃すぎると、バイオ・フィルム(微生物が繁殖してできるヌルヌルしたオリ)や、浮遊生物が、ご誕生なさいます。

根を支えていたロックウール培地部分をカットした断面図です。根元はキレイな白です。

夏場、室温や水温が上がりやすい時のフラッド&ドレイン・システム「タイタン」の管理方法は、根の酸欠をふせぐためにフラッド回数と時間を最小限にすることと(植物が水切れを起こしてしおれない程度)、リザーバータンクの水温が30℃以上になってしまう場合、培養液をエアレーションしたり、タンク内でジェット水流をつくるとベターです。

また、今回のパプリカのように栽培テーブル一面にクレイペブルスをしきつめず、クレイペブルスを200mm程度のネットポットにセットして栽培テーブルに並べるほうが、根に酸素が豊富になるので、夏場に向いています。1メートル以上に育った夏野菜の場合、小さなネットポットでは、培地が乾くタイミングが早すぎてしおれるリスクが高くなります。

根がダイトレクトに培養液を吸収できるハイドロポニック栽培は、養水分吸収効率が高いので、一般的な園芸培養土や土壌栽培と比較したとき、根が張る面積が少なくてすむのですが、

狭小スペースで野菜を育てなくてはならない室内栽培の最大ルールは・・・

栽培面積が同じである以上、光や温度など環境をベストにした場合は、何株育てたとしても、収穫できる量は、さほど変わらない!

ということです。なぜなら、栽培スペースが変わらない限り、吸収できる肥料の量は変わらないからです。収穫量は吸収できた肥料量に比例します。

ハイドロポニック栽培で1メートル以上まで大きく育つ野菜は、1mスクエアの栽培スペースに5株、最大で9株までが限界で、多くなるほど管理が大変になります。

それ以上つめこんでしまうと、大きく育った植物の株どうしの葉が重なり合って、空気がよどみ、カビ病が多発したり光合成不足になるので、いずれにしても、最適な株数を育てた時との収穫量は変わらない、のです。

登録:

投稿 (Atom)