「いよいよ首都圏のロックダウンくるのかな? 」とのウワサがささやかれ、おウチにいる時間がいつもより長い今日この頃、ご近所の直売所で売られていた桜の枝を部屋にかざって、めでています。

今年は、本格的な花見はあきらめ、買いものついでに見かけた桜を写真におさめて満足することにしました。久地の円筒分水に咲く老木の桜は、どの年にみても見事です。

さて、“The Basics of Hydroponics” = 養液栽培方法の基礎 について、まともに挙げると長くなりすぎる内容ですので、大きなポイントだけにしようと思います。

ハイドロポニックのメリットとデメリット

- ハイドロポニックのメリットは、清潔で安心、安全に作物を収穫できる。しかも季節や天候不順に関係なく、高い生長率と収穫率を維持できる。

- デメリットは、初期と運用をふくめコストがかかる、ということですが、栄養価や安全性などの付加価値が高い作物が高収穫できるので、コストは回収しやすい面があります。ハイドロポニックのデメリットはむしろ、栽培メソッドと、システムのメンテナンスをきちんと実践していく知識とモチベーションが必要であるってことだと思っています、以上。

培地について

その1 : 水道水 :

ハイドロポニックにおいては、水道水の水質はとても重要です。

水源が豊かな日本の水道水は清潔なうえ価格が安く、高低差が大きく水源からの距離が近い地形ゆえに、過剰なナトリウム、マグネシウム、カルシウムを含まない軟水です(100ppm以下)。

日本の水道水にはR/Oフィルターは必要なく、残留塩素対策には数千円の浄水フィルターで十分です。

しかし軟水である日本の水道水は、硬水よりも培養液のpH値が変化しやすくなります。また、欧米の液体肥料を高濃度で希釈すると、pH値が下がり過ぎてしまうことがあります。

島国ニッポンの水道水は、大陸の水道水よりもカルシウムとマグネシウムが少ないので、培養液を作るときは、水道水のEC値が0.4mS/cmになるまで市販のカル・マグ活力剤を加えてから、ベース肥料を加えるとよいです。( 200ppm以上の硬度がある、ごく一部の地域の水道水には必要ないです。)

与える前には、培養液のpH値を5.8に調整することも忘れずに。

その2 : ロックウール

安心して使える最高級のロックウールは、原料に玄武岩や岩石、コークスなどを使用した農業用のみです。

トラブルの元になる質の低いロックウール

ハイドロポニックスでは、不純物を含んだロックウールを使うと、培養液を劣化させて、さまざまざまな生育障害が出やすくなります。価格の安いロックウールは、焼却灰を溶かした熔解スラグを原料にしていることがあり、培養液を含むと泡立つことがあります。工業用のロックウールは、撥水性を持たせるために鉱物油が含まれているので園芸用には使えません。

ロックウールに適したハイドロポニック・システム

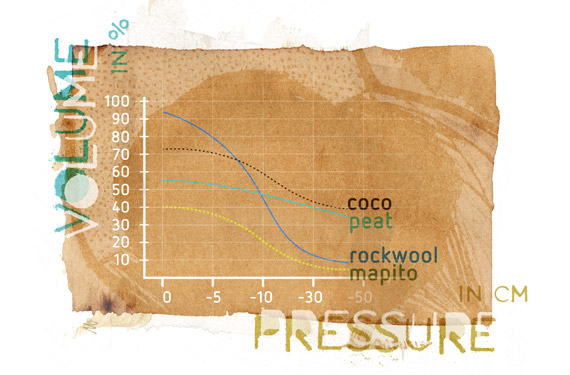

ロックウールに適したハイドロポニック・システムは、Run-to-Waste=掛け流しのドリップ・システムです。再循環システムでは、培養液のpH値がアルカリに傾きやすくなります。また、ロックウールは保水性が高いのですが、空気はあまりたくさん含めないため、有機活力剤をたくさん与えるとトラブルの元になります。

ロックウールのプレ・ソーキング

ロックウールは、もともとアルカリ性です。 水道水で洗い流しただけでは、栽培中に培養液のpH値が上がりやすくなるので、使用前にプレ・ソーキングをすると安心です。

- pH値5.5前後、EC値を1.0mS/cm前後に調整した水にロックウールを1日以上浸して、根が張りやすい環境に整えておきます。

- 時間がない場合は、pH値5.5に調整した水道水に2時間ほど浸し、その後、生長期用肥料をEC値1.0mS/cm前後に希釈した培養液に浸し、軽く水切りをしてから使用します。

ロックウールの水やりのコツ

発芽用ロックウールの注意点

小さなロックウールは、発芽用培地や挿し木用培地としてとてもポピュラーです。しかし、クレイペブルス、ココ培地、ポッティング培土に定植するとき、注意が必要です。

定植した培地よりも、ロックウールだけがすぐに乾いてしまうので苗が萎れやすくなってしまいます。 とくに気温が高い季節には、ロックウールの底から定植培地へ、根がしっかり伸び届くまでの約1週間は、毎日50ccほどの水または培養液をロックウールに水やりして下さい。

ロックウールの水やりとメンテナンス

定植後してから培地が乾き、初めて水やりをるタイミングは非常に大切です。小さなロックウールをメインの培地に定植してから、だいたい1〜2週間後に培地全体の重さが約60%以下となります。培地の種類に関わらず、排水量が20%以上になるよう培養液を水やりします。(排水20%以上 = 培養液を10L水やりしたとき、排水が2L以上。培養液を作る目安は、ポット体積の40%量です)

肥料成分をためこみやすく、ECとpHが上がりやすいロックウール

ロックウールは、スポンジです。例えば、一滴の洗剤を食器洗い用のスポンジに含ませると、どんなに水で流しても手で握ると泡立ってしまう経験をだれもがしたことがあるでしょう。

保水性が高いロックウールは、それとよく似ていて肥料をため込みやすく、EC値が上がりやすい傾向があります。また、フラッシングの期間もながくなります。そのため、培養液を再循環させるハイドロポニック・システムでロックウールを使うと、ロックウール内部のEC値が高くなりすぎることがあります。

花が咲きはじめた頃から、定期的にスポイトでロックウール内部の培養液を抜き取り、pHとECが高くなり過ぎていないか、チェックしてください。もしEC値が高くなり過ぎている場合は、通常の二倍に薄めた培養液でロックウールを洗い流します。その後、培養液の濃度を薄くして、管理します。

ロックウールの再利用

基本的にロックウールの再利用は病害虫の発生原因となるため、すすめられません。