今年も、ホップの葉が伸びはじめました。

カスケードホップの芽は、毎年伸びるのが早いです。昨年の古いツルは、少し残してあります。なんでも冬眠している冬のあいだ、この古いツルで酸素呼吸をするので、50cmほど残しておいたほうがいいそうなんですねぇ。

マルカメムシが、もうチヌーク・ホップに来てやがりました。こいつは、しれっとホップのアロマを台無しにする強敵です。

ところで、ホップの葉は、肥料が不足してくると葉裂がなくなり、肥料がちゃんと足りていれば、3裂〜5裂の切れ葉になるそうです。葉裂の数からも、肥料診断ができるんですねぇ。

チヌーク・ホップの葉っぱたちは3裂になってます。ひとまず肥料は足りてる様子です。

センテニアル・ホップの「根茎」です。

地中に伸びずに、横に走ったホップの根が直径2cmくらいに肥大して、そこから新芽がでてくるのが株分けできる「根茎/Rhizome」となります。

そんなホップたちのよこで、ほぼ自生してしまった「赤カラシ菜」は長日植物の「アブラ菜科」です。長日の日照サイクルの今の季節,満開に花を咲かせてもう種をつけました。この種子がペロペロと地面に落ちれば、またしても手間なしで「赤カラシ菜」が収穫できる日々が来ます。なんと丈夫で便利な植物なんでしょう!

そんな「勝手に育つ感」が大きい赤カラシ菜ですが、突然立ち枯れる苗が出てきました。

「 なんか悪い病気? 」「 ひょっとして、ここだけ超ベクレってるホットスポット??? 」と,恐怖のあまり見て見ぬふりをしてましたが、よくよく観察すればなんのことはない「モグラ」がこの辺りを散策なさり、根っこをブチブチと切ってしまったからでした。

無惨にしおれた「赤カラシ菜」のまわりには、こんもりと・・・ふんわりと・・・「モグラ」がつくった小さな小さな丘がいくつもありましたが、ありがたいことにホップたちの根っこは今のところ無事なようです。

2013年4月8日月曜日

2013年4月3日水曜日

アクアポニックスがやってくる ヤァ!ヤァ!ヤァ!

ということで「アクアポニックス」とは、魚と植物を共存させるシステムで、ハイドロポニックスのように肥料はつかわず、排液もでない、ローメンテナンス、ローコストで定期的に野菜やハーブが収穫できる・・・という地球のエコ・システムをコンパクトにできる究極の「自給自足システム」です。

ところが「 Hydroponics 」という言葉が「養液栽培、水耕栽培、etc」と数多くの日本語訳があるのに対し・・・

「 Aquaponics 」は、日本語でいまだに「アクアポニックス」とカタカナ読みされるにとどまっていることからも分かる通り、一般的には、まだあまり普及していません。

しかし私が先日ワークショップに参加させていただいて感じたかぎりでは・・・ニッポンジンの国民性を考えると、「アクアポニックス」にハマるおヒトは多いだろうと感じました。なにしろ・・・

★環境にやさしい

★ランニングコストが抑えられる(肥料も魚のエサもほぼいらない)

★システムを考えたり、組み立てたりするのが割と楽しい。

★残留農薬はおろか、残留肥料の心配さえいらない新鮮な野菜がほぼ種子代だけで育てられる。

★水流で魚が運動するので健康に育つ。

★エグ味がまったくない野菜が穫れるので、ちいちゃな子どもが野菜嫌いにならない。

↑ アクアポニックス・システムのグロウ・ベッドです。グロウ・ベッドにはハイドロボールを敷きつめてフィッシュタンクからの水を微生物に分解させたり、野菜に吸わせたりします。

とはいうものの、アクアポニックスにトライしてみたくても、ナニをどこから手を付けたらいいのか、さっっっぱりわからない! できるのかどうかも分からない!!!

と思うおヒトが多いと思います。

そこで、アクアポニックスに興味津々なおヒトや企業さんに朗報です!!!

来月5月17日大田区で、日本アクアポニックスの代表でらっさるアラゴンさんによるセミナーが行われます。

http://www.johokiko.co.jp/seminar_chemical/AC130533.php

英国ご出身のアラゴンさんは、アクアポニックスについてそれはそれは造詣が深く、特に設置する環境や規模に合わせたアクアポニックス・システムの設計と実践、トラブルシューティング等についての貴重なノウ・ハウをたくさんお持ちです・・・が、いかんせん英語だけのやりとりだったことが、日本でのアラゴンさんのアクアポニックス活動の普及の足かせになっていたことは事実でした。

しかし今回のアクアポニックスの講演会では、翻訳なさる方がいらっさるので、言葉の点は安心です。受講料の金額的には、企業さん向けのセミナーであることは間違いないのですが、アラゴンさんレベルのアクアポニックスについてのセミナーを行える人は、日本ではまだいないのでは?と思います。それは欧米で普及しているアクアポニックスの数多くのケーススタディと自らの熱心なアクアポニックス実践を通して、半端ない情報量をもってらっさるからです。

ということで、最後に先日のアクアポニックス・コースの模様です。

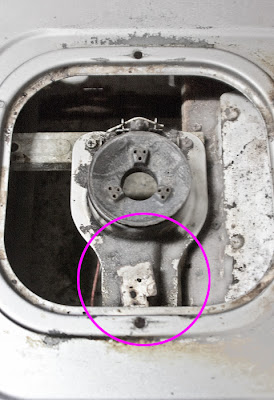

↓グロウベッド内の水位をベストに調整してくれる「Bell Siphon/ベル・サイフォン」という仕組みについて楽しげに語るアラゴン先生の「手」

この日は、Solid Lift Overflowという仕組みを利用した家庭では大きめなアクアポニックス・システムを組み立ててみました・・・

アラゴン先生が普及させたいと思っているアクアポニックスは、商業的でもOKですが、第一に環境にもお財布にもやさしい、家庭でできるシステムです。

5月17日のセミナーでも、「 へぇ〜、ほぉ〜、はぁ〜! その手があったか!!! 」と思わず唸りっぱなしのアクアポニックスの可能性や、システムづくりのポイントとウラワザがたくさん聴けると思います。

興味がある方はぜひ、お誘い合わせの上ご参加ください。

アラゴンさんとアクアポニックスでコラボしてみたい! スペースを提供してみたい! という方は、こちらのメールフォームから日本語でメッセージが送れます :

http://jp.japan-aquaponics.com/contact.html

ところが「 Hydroponics 」という言葉が「養液栽培、水耕栽培、etc」と数多くの日本語訳があるのに対し・・・

「 Aquaponics 」は、日本語でいまだに「アクアポニックス」とカタカナ読みされるにとどまっていることからも分かる通り、一般的には、まだあまり普及していません。

しかし私が先日ワークショップに参加させていただいて感じたかぎりでは・・・ニッポンジンの国民性を考えると、「アクアポニックス」にハマるおヒトは多いだろうと感じました。なにしろ・・・

★環境にやさしい

★ランニングコストが抑えられる(肥料も魚のエサもほぼいらない)

★システムを考えたり、組み立てたりするのが割と楽しい。

★残留農薬はおろか、残留肥料の心配さえいらない新鮮な野菜がほぼ種子代だけで育てられる。

★水流で魚が運動するので健康に育つ。

★エグ味がまったくない野菜が穫れるので、ちいちゃな子どもが野菜嫌いにならない。

↑ アクアポニックス・システムのグロウ・ベッドです。グロウ・ベッドにはハイドロボールを敷きつめてフィッシュタンクからの水を微生物に分解させたり、野菜に吸わせたりします。

とはいうものの、アクアポニックスにトライしてみたくても、ナニをどこから手を付けたらいいのか、さっっっぱりわからない! できるのかどうかも分からない!!!

と思うおヒトが多いと思います。

そこで、アクアポニックスに興味津々なおヒトや企業さんに朗報です!!!

来月5月17日大田区で、日本アクアポニックスの代表でらっさるアラゴンさんによるセミナーが行われます。

http://www.johokiko.co.jp/seminar_chemical/AC130533.php

英国ご出身のアラゴンさんは、アクアポニックスについてそれはそれは造詣が深く、特に設置する環境や規模に合わせたアクアポニックス・システムの設計と実践、トラブルシューティング等についての貴重なノウ・ハウをたくさんお持ちです・・・が、いかんせん英語だけのやりとりだったことが、日本でのアラゴンさんのアクアポニックス活動の普及の足かせになっていたことは事実でした。

しかし今回のアクアポニックスの講演会では、翻訳なさる方がいらっさるので、言葉の点は安心です。受講料の金額的には、企業さん向けのセミナーであることは間違いないのですが、アラゴンさんレベルのアクアポニックスについてのセミナーを行える人は、日本ではまだいないのでは?と思います。それは欧米で普及しているアクアポニックスの数多くのケーススタディと自らの熱心なアクアポニックス実践を通して、半端ない情報量をもってらっさるからです。

ということで、最後に先日のアクアポニックス・コースの模様です。

↓グロウベッド内の水位をベストに調整してくれる「Bell Siphon/ベル・サイフォン」という仕組みについて楽しげに語るアラゴン先生の「手」

この日は、Solid Lift Overflowという仕組みを利用した家庭では大きめなアクアポニックス・システムを組み立ててみました・・・

アラゴン先生が普及させたいと思っているアクアポニックスは、商業的でもOKですが、第一に環境にもお財布にもやさしい、家庭でできるシステムです。

5月17日のセミナーでも、「 へぇ〜、ほぉ〜、はぁ〜! その手があったか!!! 」と思わず唸りっぱなしのアクアポニックスの可能性や、システムづくりのポイントとウラワザがたくさん聴けると思います。

興味がある方はぜひ、お誘い合わせの上ご参加ください。

アラゴンさんとアクアポニックスでコラボしてみたい! スペースを提供してみたい! という方は、こちらのメールフォームから日本語でメッセージが送れます :

http://jp.japan-aquaponics.com/contact.html

2013年4月1日月曜日

花には事欠かない季節です。

先週末から肌寒い曇り空ばかりで、青空をバックに満開の桜を撮影するチャンスがないまま、散りはじめてしまいました。

ヒラタアブくんが、ぶ〜んぶ〜んぶ〜んと蜜を吸いに遊びにきていました。無農薬栽培には欠かせない、アブラムシ対策になる益虫です。

例年になくツバキの花がボタボタと大量に落ちています。ツバキの花には蜜がたくさんあるので、うっかりと踏むと・・・靴のウラが蜜でベタベタになります。

「ツバキの花、なんでこんなに咲いたんだろう・・・?」と考えてると、そういえば2月に「リン酸石灰」と一緒に、今年は「モミガラくん炭」、「牡蠣ガラ石灰」を適量、そして「Tamaplantfoodの有機活力剤」を多めに撒いていました。「リン酸石灰」は、値段が安くてたのもしいリン酸肥料ですが、水に溶けにくいので水耕栽培やココ栽培、ポッティング・ミックス培土にはNGで、土壌栽培にしか使えません。土壌でも、ゆ〜っくりとしか溶けないのですが「有機活力剤」と一緒にあげると、肥料の効きが早くなります。

ホントは、このツバキの木のウラに植えてある「モッコウバラ」の元肥として与えたんですが、ツバキの花もよく咲きました。

どんな肥料をあげるにしても有機活力剤といっしょにあげていると、不思議と花付きが悪いということが決してありません。 発酵成分は土のなかでクッションのような役割をするので、土をギュッと締めてしまうことがなく、どこまでも指が差し込めるフワフワした土にしてくれるからです。

花色も鮮やかなるし、病気や害虫にもつよくなります・・・ホントに。

発酵させた有機活力剤をあげているおかげで、トマトの花もイチゴの花もミカンの花も、着果促進ホルモン剤や受粉作業というものなしでも、しっかりと果実が実ります。

ツツジのツボミが膨らんできました。「梅が咲いた〜! 桜が咲いた〜!」と喜んでいても、感動にひたる間もなく、次から次へとイロイロな花が咲きはじめます。

藤の木の枝にも、新芽が広がってきました。昨年は剪定時期をまちがえて、花が咲きませんでしたが、今年はツボミがいっぱいつきそうです。

気持ちにゆとりがある年は、どの庭木も、花がよく咲きます。

2月に庭の手入れを面倒くさがらずに計画を立ててきちんとするからだと思いますが・・・ガーデニングって、思ったより心の様子が分かるヒトには分かってしまうところが、コワくもありオモシロくもあり、ですよね。

ヒラタアブくんが、ぶ〜んぶ〜んぶ〜んと蜜を吸いに遊びにきていました。無農薬栽培には欠かせない、アブラムシ対策になる益虫です。

例年になくツバキの花がボタボタと大量に落ちています。ツバキの花には蜜がたくさんあるので、うっかりと踏むと・・・靴のウラが蜜でベタベタになります。

「ツバキの花、なんでこんなに咲いたんだろう・・・?」と考えてると、そういえば2月に「リン酸石灰」と一緒に、今年は「モミガラくん炭」、「牡蠣ガラ石灰」を適量、そして「Tamaplantfoodの有機活力剤」を多めに撒いていました。「リン酸石灰」は、値段が安くてたのもしいリン酸肥料ですが、水に溶けにくいので水耕栽培やココ栽培、ポッティング・ミックス培土にはNGで、土壌栽培にしか使えません。土壌でも、ゆ〜っくりとしか溶けないのですが「有機活力剤」と一緒にあげると、肥料の効きが早くなります。

ホントは、このツバキの木のウラに植えてある「モッコウバラ」の元肥として与えたんですが、ツバキの花もよく咲きました。

どんな肥料をあげるにしても有機活力剤といっしょにあげていると、不思議と花付きが悪いということが決してありません。 発酵成分は土のなかでクッションのような役割をするので、土をギュッと締めてしまうことがなく、どこまでも指が差し込めるフワフワした土にしてくれるからです。

花色も鮮やかなるし、病気や害虫にもつよくなります・・・ホントに。

発酵させた有機活力剤をあげているおかげで、トマトの花もイチゴの花もミカンの花も、着果促進ホルモン剤や受粉作業というものなしでも、しっかりと果実が実ります。

ツツジのツボミが膨らんできました。「梅が咲いた〜! 桜が咲いた〜!」と喜んでいても、感動にひたる間もなく、次から次へとイロイロな花が咲きはじめます。

藤の木の枝にも、新芽が広がってきました。昨年は剪定時期をまちがえて、花が咲きませんでしたが、今年はツボミがいっぱいつきそうです。

気持ちにゆとりがある年は、どの庭木も、花がよく咲きます。

2月に庭の手入れを面倒くさがらずに計画を立ててきちんとするからだと思いますが・・・ガーデニングって、思ったより心の様子が分かるヒトには分かってしまうところが、コワくもありオモシロくもあり、ですよね。

2013年3月25日月曜日

サクラ咲く。心うるおい、肌かわく時期

まさかの早さで桜の花が満開となり、お花見が前倒しとなった週末でした。土日は、あいにくの花曇りでしたが、それでもソメイヨシノの開花ぶりはお見事でした。

ディアスキアが大好きで、毎年欠かせません。築40年をゆうに越える我が家の壁には、アプリコットやコーラルピンクなどレトロな色味の花が多くなります。

パープルのディアスキアを昨年初めて植えてみましたが、暖色系の色よりも丈夫な気がします。

人生初のクレマチスはグリーンをえらんでみました。グリーンの花ならば、ほかのプランターの花色を考えなくてもいいからです。

そして、ここ最近グリーンの色をした花の人気が高まってるようです。クリスマスローズ、バラ、アジサイ、カランコエなどでよく見かけます。グリーンの花は洗練された上品さを感じさせて、どんな色にも合わせやすい・・・とのことで白とグリーンのブーケがブライダルで人気が高いんだそうです。

ということで、ホップもグリーンの花を咲かせる植物のうちのひとつです。一昨年の秋にツルをカットして挿し木にしたセンテニアルです。もうツルがピロピロとのびてきました。地植えなら、挿し木でも2年目からしっかり収穫できそうです。

このホップにあげてる肥料は、野菜クズや卵のカラ、コーヒーのダシガラをミミズくんに食べさせた「ミミズコンポスト」です。卵のカラは栄養豊富なので水で洗わず手でグシャッッッと握りつぶしてからミミズコンポストに入れてます。

ちなみに奥様! 生卵をわったあとのカラ、そのままポイポイと三角コーナーに捨ててたら、エラいもったいないですわよぉ〜!!!

カラの内側に張りついてるヌルヌルした薄い皮「卵殻膜」はコラーゲンタップリです。保湿効果がハンパないので、生卵を割ったあと、カラの卵殻膜をペリ〜ッときれいな指ではがして、お顔のシワや乾燥が気になる部分にピタッとひっつけてガビガビに白く乾いたらはがすと、パッツパツのピッチピチになります。

※卵アレルギーの方は、もちろんやめてください。

今年から本格的にスタートしたブルーベリーたちです。

梅や桜とおなじく、ブルーベリーも葉っぱより先に花芽がでます。ただ、このツボミが開くのは、葉っぱが出そろってからのようです。

これはラビットアイ系です。培土のpH値は5.0以下にキープせねばなりません。培土には、ホワイトピートがメインの酸性土を使いましたが、pHダウナーなどで、pH値を随時4.7〜5.0ほどに調整した培養液を与えていく必要があるそうです。ワタシの場合はもちろん炭酸水を使いますが、炭酸水や有機酸は酸度のキープ力が弱いので、pH値を計りつつ最適値よりもアルカリ性に傾いたら、無機酸であるリン酸をメインにしてポッティング・ミックス用の肥料を培養液に使おうと思います。

2013年3月18日月曜日

煮豆と種まきとホップのティンクチャー。

虎豆、花豆、うずら豆・・・日本のインゲン豆たちを何度炊いても、皮がやぶけ果肉がとけだし煮豆のはずがお汁粉になってしまい、まさに「煮豆は飲み物です」状態に。

しかし先日、やっとのことで最後まで皮を破かずに豆を煮ることができました。ばんざ〜い!!! 皮がやぶれつづけた原因は、煮汁を変えたあとに沸騰するまで強火にしてたことでした。

豆を煮るのがお好きな方なら、よくご存知かと思いますが、豆を上手に煮るための最大のコツは「新鮮な豆をえらぶこと」ですよね。まずは、穫れてから一年以内の質の良い豆をGETすることから、「煮豆成功への道」は、始まるそうです。

収穫されて間もない鮮度の高い豆は、水分量が多いので一昼夜水に浸す手間もいらず、貯蔵中の虫食い被害も少ないし、アクもさほど強くありません。あっっっというまに、フワフワとやわらかぁ〜く炊けるそうです。

ワタシの場合、新鮮な豆がなかなかGETできないため、「そうだ! 豆を煮よう」と思い立ってスタートしてから、できあがるまでに2〜3日かかることになります。

一昼夜、時間をかけて豆を水に浸してもどし・・・柔らかく煮えるまでひたすらひたすらひたすら弱火にし、落としぶたをしっかりと張って豆が踊らないようにします。豆がヤワラカくなるまで4〜5回は煮汁をとりかえ、途中で寝たり外出したりで火を止めて、なんだかんだヤワラカく煮えて味がしみ込むまでゼンブで3日はかかってしまいます。

煮豆ってのは、ただヤワラカく煮て味をつけるだけのことなのに、なんちゅ〜手間と時間がいる料理なのか! といつも思います。

さて、煮豆を上手につくるコツが「豆の鮮度」で、その理由が「水分が多いから」なのですが、それはそっくり「種まきのコツ」に共通するかと思います。

新鮮な種子ほど水分量が多いので、あっというまに発芽しやすくなります。「じゃあ、種子を長期保存したい時は、水に浸しておけばいいのでは?」と思いますが、それはまるっきり逆効果です。

種子は、酸化するとダメになってしまうので、「熱、紫外線、酸素、水分」からコトゴトく遠ざけて保存せねばなりませんが、植物の種子は、種類ごとに発芽しやすい期間に年単位で差があるので、確実な発芽を望むならば、まずは新鮮な種子をGETすることから始めるのがベストかと思います。

さて、センテニアル・ホップのリーフホップ(毬花)が余っていましたので「ホップ・ティンクチャー」をつくってみました。「Tincture」は、日本でチンキとよばれていて、植物の有効成分やアロマ成分をアルコールで抽出したもののことです。近ごろ人気のティンクチャーといえば、ビワの葉を焼酎に漬け込んで解毒作用の高いアミダグリンを抽出した「ビワの葉エキス」が思いつきます。

「ビワの葉エキス」の効能については、こちらをドーゾ!

http://desktopfarmer.blogspot.jp/2010/07/blog-post_20.html

この「ホップ・ティンクチャー」で、「自家製育毛剤」をつくってみます。

というのも、ホップの香り成分「ルプリン」は、女性ホルモンに似た成分で、薄毛や白髪に効果があると言われています。ルプリンは水溶性ですが、やっぱりアルコールのほうが成分がよく溶けだします。

なので、ホップがたっぷりと入ったフレッシュな「ビール酵母」がベリーベストなんですが、そうそう手に入るものでもありません。それで「ホップ・ティンクチャー」をつくってみようと思い、スーパーで売ってる「ホワイト・リカー」にセンテニアルのリーフホップを浸してみました。

ホップやビールの美髪効果は、こちらでご紹介したことがあります。

http://desktopfarmer.blogspot.jp/2011/08/8.html

殺菌したガラス密閉容器にリーフホップをパンパンに入れて、容器一杯になるまでホワイトリカーを注ぎます。毎日かるく容器をシェイクして冷暗所に置き、2週間後から使うことができます。ちなみに、ホップ以外ではミカンの皮やアロエでも育毛用ティンクチャーをつくることができるようです。

興味があるおヒトは、「ミカンの皮 アロエ 手作り育毛剤 」でググってみてください。

さてこの「ホップ・ティンクチャー」を仕込みはじめてから2週間経ったので、早速使ってみました。アルコール成分は頭皮に刺激が強いので、保湿効果が高い市販の化粧水で半分以上に薄めてさっそく頭皮にスプレーしてみました・・・が、その香りときたら!!!

最初にホップ特有のシトラス臭がほんのりとするかと思えば→突然に洗ってない犬のニオイ→シトラス臭→犬→犬→犬・・・これは、もし白髪に効いたとしてもキツすぎます。もうちょっとホップの量を減らしてみます。

最後に、植物とはゼンゼン関係ありませんが・・・

昔ながらのガスコンロをお使いのおヒトに朗報です。このタイプのガスコンロを長年使っていると、いくら点火してもツマミから手を離すと火がふっと消えてしまってイライラすることはありませんでしょうか?

その後、いつしかまた火がつかなくなってきますが、その度に混合管をヨコから軽く叩けば、着火するようになります。

2013年3月11日月曜日

春の嵐と室内栽培のリベンジ

ところで、アロエの花が咲きました。

ワタシが知るかぎりでは、「日本一アロエの栽培に適した地」といえば伊豆半島なのですが、南関東でも真冬にアロエのツボミが上がります。

そういえば、空前の「アロエブーム」が日本に巻き起こったのは、いつだったかなぁ?と思えば、それは1975年だったそうです。あの当時のアロエの扱いといったら、「ヤケドによし、肌荒れによし、便秘によし、消化不良によし、胃炎によし、とにかくアロエさえ家に生やしておけば、なんも心配もイラナイ!!! 」と、まるでアロエに取り憑かれたような有様でした。

・・・ということで、ウキウキとアロエをGETして庭に植えようものなら、またたくまにアロエの繁殖力は家庭での消費量をうわまわり、庭や石垣をアロエにオキュパイされてしまった!!!という光景も決して珍しくありませんでした。

先週末のすざまじい強風で、梅の花も強制終了となってしまいました。

梅は終わってしまいましたが、春の嵐は次から次へと花を咲かせていきます。ひっそりとニオイスミレの花が上がっていました。

ぷっくりとした「木瓜-ぼけ-」のツボミも、ほころびはじめています。

これはアジサイの新芽です。一見、枯れてしまったように見えるスカスカの枝から、しっかりと今年の葉を広げていきます。

開きはじめたバラの新芽に「アブラムシ」たちがひっついていました。多分あたたかい日にどこからか飛んできて、羽を落として居座ったんだと思います。このアブラムシは、ほっとくと枝中にびっしりと増えます。これをひとつひとつ指でしぼり取っていくと、指先が緑色に染まってしまいます。

「ほっほほ〜! なんてったって今年はアブラバチたちがいるもんね〜!!!」室内栽培のイチゴたちの葉っぱには、アブラバチたちのマミーがビッッッシリと引っついています。

アブラムシの天敵農薬のアブラバチは寒さに弱いのですが、これだけ暖かくなれば、もう外でも活動できる頃だと思います。マミーがいっぱいついたイチゴの葉っぱを何枚かバラの根元に置いておきました。

さて、アブラバチたちのすみかとなってる室内栽培のイチゴ「あかねっ娘」たち。3月になったいま、やっと本調子となりました。今年はポッティング・ミックスの配合をミスってしまい、チッ素過剰で大苦戦しました。

今年の室内栽培のイチゴたちは「墨汁」くさいです。この墨汁くささの原因は、どうやら「硝化菌」がさかんに動いているからのようです。布製ポットが黒く変色しているのも、やはり「硝化菌」が犯人のようです。

植物は、土壌中のチッ素のうち「硝酸態チッ素」をもっとも好んで吸収しますが、もしもこの「硝化菌」が動けなくなると「アンモニア態チッ素」が「硝酸態チッ素」に変身できなくなります。

アンモニア態チッ素は、根っこに浸透しやすいので即効性があるのですが、有害なアンモニアに変化しやすかったり吸収されすぎたりするせいで、根っこが肥料やけしやすくなるデメリットもあり、硝酸態チッ素よりもハイリスク、ハイリターンといった感じです。

その大切な「硝化菌」は好気性バクテリアなので酸素が足りなくなると、極端にゲンキがなくなります。なので水分が多い水耕栽培よりも、有機培地のココ栽培やポッティング・ミックス栽培のほうが「硝化菌」の働きが期待できます・・・が例えば、水やりのしすぎで培地内の酸素が常に少ない状態だと「硝化菌」がノビノビと動けなくなります。

あと、ココ培地やポッティング・ミックス培土(ピート)は、保肥性(CEC)が高いのがメリットなのですが、この保肥性ってのは陽イオンを吸着する能力のことなんですが、陽イオンのなかでも「アンモニア態チッ素」を優先的に吸着するそうです。

ココやハイドロ用ベース肥料のチッ素は、ほとんどが「硝酸態チッ素」で配合されているので、植物がゲンキで根っこが活発に動いているならすぐに吸われちゃうので、培地内に肥料が蓄積されることは、ほとんどなく心配はいりませんが、例えば低温がつづいたり植物があまりゲンキじゃないのに、培養液をガンガンあげつづけていると、培地内で吸われずに残っていく肥料が蓄積される場合があります。

そんな、「チッ素過剰+酸欠」の状態が続くと、今度は「硝酸態チッ素」を「アンモニア態チッ素」にチェンジさせてしまう「脱窒菌」が、活発になることがあります。この細菌は嫌気性なので、酸欠状態で絶好調となります。こうして「チッ素の蓄積」と「酸素欠乏」で培地内にアンモニア態チッ素がたまっていく展開もありえるそうです。

そして、このアンモニア態チッ素は、温度が高くなる+pH値が高くなりすぎる、で殺傷能力の高い有害な「アンモニア」に変化しやすくなります。

つ・ま・り ! 急にポカポカ陽気になった日には、室温が30℃ちかくになっちゃったりしますが、こんな日にはなるべく室温を25℃以下に下げたり、水やりする時には水温を18℃くらいにしてあげたり、植物の調子がなんとなく悪い時は、培地のpH値をチェックしたほうが無難かと思います。

ちなみに、「硝化菌」も「脱窒菌」も、どこにでも&いくらでもいますが、ほとんどの菌種がpH値が8くらいのときに活発になるそうなので、無理のない培養液管理をしてあげていれば、これらの細菌たちが暴走することは、あまりなさそうです。

2013年3月4日月曜日

「無機、有機 よりも前むきに」ふたたび。

毎年恒例となりつつあるワタシのお味噌づくり、去年の12月に仕込みはじめました。

今回の味噌づくりでは、ちらっと小耳にはさんだ「砂糖を加えて炊いた大豆で、味噌を仕込む」にチャレンジしてみました。なんでも、ものすごく旨味が増すんだとか・・・

2月もすぎ、3月となりました。お味噌は、そろそろ味見解禁のころです。

ドキドキしながら、こわごわと味実してみると、いつもよりもマロやかさが感じられるような・・・まだ若いお味噌だから酸味が少ないということもありますが、コクのある味わいです。こりゃあ〜、夏を超した頃の仕上がりがたのしみです。

いつにもましてお味噌の旨味がましたヒミツが「お砂糖」なわけですが、もうひとつの大きなヒミツが「生物ミネラル塩」です。(ワタシは、たんなる愛用者です。)

「生物ミネラル塩」とは、海水、海藻、クマザサ、竹、イタドリ、ヨモギなどなどの野生植物を高温で焼いてつくったミネラルたっっっぷりの塩のことで、海水や岩塩よりも旨味とコクが感じられるお塩です。

(野生植物ミネラル塩という品名で販売されているものも、ほぼ同じ内容だと思います。)

この「生物ミネラル塩」というものには、「 マグネシウム、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マンガン、リン、ヨウ素、亜鉛、そして硫黄 」など植物の必須肥料成分としてもおなじみのミネラルが強化されています。

それはそれはヘルシーなお塩なのですが、いかんせんお値段もなかなかスンバラしいので、バッサバッサ使うわけにはいきません。

なので、例えば「 塩こうじ 」を仕込む時に使う塩分量の10%ほどだけを生物ミネラル塩にして使ってます。この生物ミネラル塩をほんのすこし「コウジ菌」に食べさせることで、旨味と抗酸化パワーをアップさせたスペシャルな「塩こうじ」ができあがります。

それはなぜかといえば、ミネラルには強力な抗酸化パワーがあるということと、人間はミネラルを、おもに旨味といった味覚で鋭く感じるからです。

塩こうじをつくってくれる主役のカビ「コウジ菌」をはじめ、植物と共生できる有用菌たちは、あま〜い糖分がいちばん好きですが、いよいよ仲間をふやしたりテリトリーを広げるぞ!という「攻めの姿勢」に入った時には、「金属(=ミネラル)の道具や武器」が必要になります。

その道具や武器に使われるのが、「マグネシウム、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マンガン、リン、ヨウ素、亜鉛、そして硫黄 」なんかってぇわけです。

ご存知のとおり、ミネラルはイオン化すると「プラスかマイナスの電気」を帯びます。電気には「酸化・還元」パワーがあるので、有用菌たちはそのパワーを酵素にひっつけて、ハサミやナイフみたいな道具や武器にします。

その道具と武器で、大きすぎて食べられない食材を細かくして、食べやすいひとくサイズにしたり、その細かくした食材から新メニューをつくったり、そんなこんなで、ついでにライバルも食べちゃったりします。

「それは、目に見えないちっちゃなちっちゃな菌とかの話でしょ?」と思いがちですが、この酵素とミネラルイオンのナイスな連係プレーは、植物でも行われてますし、もっちろんニンゲンも日々日々体内でやってます。

例えば、植物がチッ素肥料をどんなにたくさん吸えたとしても、このミネラルたちが不足すると病気や害虫がつきやすくなったり、大きく育たなかったり、花がたくさん咲かなかったりと、散々な結果となりがちです。

ニンゲンの場合、必須ミネラルが不足すると、割と深刻な例では生活習慣病とか、ウツ気味になりやすくなりますし、女性の関心が高い例では「シワ、シミ、むくみ」などエイジングが加速する事態となりやすくなります。

(内臓の病気によっては、特定のミネラルを摂取しすぎたらNGということもありますので、やたら摂ればいいってもんではないですが。)

市販の牛フン堆肥を有用菌で再発酵させて、ハイグレードな牛フン堆肥にしてみました。

牛フン堆肥をはじめ、落ち葉などを発酵させた堆肥には、有用菌たちが繁殖できるだけの栄養分がほとんど残ってないので、糖分をはじめ必須ミネラルのはいった培養液を入れています。

糖分には廃糖蜜でもいいですし、いつぞやファーストフードショップでもらったまま捨てられずにガビガビに固まってしまった数年来のスティックシュガーでもなんでもOKです。

そして、「必須ミネラルはなにを?」 といえば、なんのことはない「ハイドロ用のベース肥料の希釈液」です。

ハイドロ用のベース肥料なんだから、もちろん化学肥料ですが、それで有用菌たちが弱くなってしまったり死んでしまったりすることはゼッタイにありません。ハイドロ用ベース肥料は、成分といい配合比率といい、pH値といい、有用菌たちにとってもベリーベストな栄養剤です。ただ問題は、植物と同じ「肥料濃くしすぎると、肥料やけを起こしちゃうよ!」ということだけです。

化学肥料は、なにかと悪者扱いされがちですが、有用菌にとっても植物にとっても、ゼッタイに必要な必須ミネラルに変わりはないので、よろこんで食べます、ふえます、育ちます。過剰な施肥をせずに使えば環境を汚染することもないですし、初心者ガーデナーにとっては、やっぱり強い味方です。

一方、米ぬかや海そう、バットグアノ、牡蠣ガラ石灰などなどの有機肥料だって、バランスを考えないで与えすぎれば害になります。また、このような有機肥料をつかった有機栽培はコストを抑えるというメリットは高いのですが、肥料の過不足症状や植物の生理、土壌診断などのノウハウがないと、なかなかしんどいイバラの道となりがちです。

最後に、化学肥料でも有機肥料でも、はたまたハイドロ栽培、ココ栽培、ポッティング・ミックス栽培、どんな栽培でも、肥料をまんべんなく上手に効かせるコツは「pH値」だったりします。一定のpH値を保ってしまうと、必ず吸われすぎる肥料と不足する肥料が出てくるのでNGデス。

例えばpH値を5.5以下にしすぎていると「鉄」が吸われすぎて、「カルシウム」や「カリウム」、「リン酸」などが吸えなくなって欠乏症状がでてきます。

なので、とくにハイドロ用肥料などパーフェクトな肥料配合の培養液を与えてるのに、植物の葉っぱなどに、特定の肥料の過剰がでたり欠乏症状がでた場合、あわててその成分だけを引いたり足したりしてあげるまえに・・・

まずは、培養液や培地のpH値が低めの場合には、培養液のpH値を高めにしてあげて、逆にアルカリ性に傾きすぎていれば培養液のpH値を低めにして与える・・・というドナタにでもできる解決策からお試しになることをおススメします。(あくまでも、その肥料メーカーの推奨pH値範囲内での低め、高めにします。)

ということで、「 ムキ、ユウキ、よりも前向きに育てよう!!! 」 でした。

今回の味噌づくりでは、ちらっと小耳にはさんだ「砂糖を加えて炊いた大豆で、味噌を仕込む」にチャレンジしてみました。なんでも、ものすごく旨味が増すんだとか・・・

2月もすぎ、3月となりました。お味噌は、そろそろ味見解禁のころです。

ドキドキしながら、こわごわと味実してみると、いつもよりもマロやかさが感じられるような・・・まだ若いお味噌だから酸味が少ないということもありますが、コクのある味わいです。こりゃあ〜、夏を超した頃の仕上がりがたのしみです。

いつにもましてお味噌の旨味がましたヒミツが「お砂糖」なわけですが、もうひとつの大きなヒミツが「生物ミネラル塩」です。(ワタシは、たんなる愛用者です。)

「生物ミネラル塩」とは、海水、海藻、クマザサ、竹、イタドリ、ヨモギなどなどの野生植物を高温で焼いてつくったミネラルたっっっぷりの塩のことで、海水や岩塩よりも旨味とコクが感じられるお塩です。

(野生植物ミネラル塩という品名で販売されているものも、ほぼ同じ内容だと思います。)

この「生物ミネラル塩」というものには、「 マグネシウム、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マンガン、リン、ヨウ素、亜鉛、そして硫黄 」など植物の必須肥料成分としてもおなじみのミネラルが強化されています。

それはそれはヘルシーなお塩なのですが、いかんせんお値段もなかなかスンバラしいので、バッサバッサ使うわけにはいきません。

なので、例えば「 塩こうじ 」を仕込む時に使う塩分量の10%ほどだけを生物ミネラル塩にして使ってます。この生物ミネラル塩をほんのすこし「コウジ菌」に食べさせることで、旨味と抗酸化パワーをアップさせたスペシャルな「塩こうじ」ができあがります。

それはなぜかといえば、ミネラルには強力な抗酸化パワーがあるということと、人間はミネラルを、おもに旨味といった味覚で鋭く感じるからです。

塩こうじをつくってくれる主役のカビ「コウジ菌」をはじめ、植物と共生できる有用菌たちは、あま〜い糖分がいちばん好きですが、いよいよ仲間をふやしたりテリトリーを広げるぞ!という「攻めの姿勢」に入った時には、「金属(=ミネラル)の道具や武器」が必要になります。

その道具や武器に使われるのが、「マグネシウム、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マンガン、リン、ヨウ素、亜鉛、そして硫黄 」なんかってぇわけです。

ご存知のとおり、ミネラルはイオン化すると「プラスかマイナスの電気」を帯びます。電気には「酸化・還元」パワーがあるので、有用菌たちはそのパワーを酵素にひっつけて、ハサミやナイフみたいな道具や武器にします。

その道具と武器で、大きすぎて食べられない食材を細かくして、食べやすいひとくサイズにしたり、その細かくした食材から新メニューをつくったり、そんなこんなで、ついでにライバルも食べちゃったりします。

「それは、目に見えないちっちゃなちっちゃな菌とかの話でしょ?」と思いがちですが、この酵素とミネラルイオンのナイスな連係プレーは、植物でも行われてますし、もっちろんニンゲンも日々日々体内でやってます。

例えば、植物がチッ素肥料をどんなにたくさん吸えたとしても、このミネラルたちが不足すると病気や害虫がつきやすくなったり、大きく育たなかったり、花がたくさん咲かなかったりと、散々な結果となりがちです。

ニンゲンの場合、必須ミネラルが不足すると、割と深刻な例では生活習慣病とか、ウツ気味になりやすくなりますし、女性の関心が高い例では「シワ、シミ、むくみ」などエイジングが加速する事態となりやすくなります。

(内臓の病気によっては、特定のミネラルを摂取しすぎたらNGということもありますので、やたら摂ればいいってもんではないですが。)

市販の牛フン堆肥を有用菌で再発酵させて、ハイグレードな牛フン堆肥にしてみました。

牛フン堆肥をはじめ、落ち葉などを発酵させた堆肥には、有用菌たちが繁殖できるだけの栄養分がほとんど残ってないので、糖分をはじめ必須ミネラルのはいった培養液を入れています。

糖分には廃糖蜜でもいいですし、いつぞやファーストフードショップでもらったまま捨てられずにガビガビに固まってしまった数年来のスティックシュガーでもなんでもOKです。

そして、「必須ミネラルはなにを?」 といえば、なんのことはない「ハイドロ用のベース肥料の希釈液」です。

ハイドロ用のベース肥料なんだから、もちろん化学肥料ですが、それで有用菌たちが弱くなってしまったり死んでしまったりすることはゼッタイにありません。ハイドロ用ベース肥料は、成分といい配合比率といい、pH値といい、有用菌たちにとってもベリーベストな栄養剤です。ただ問題は、植物と同じ「肥料濃くしすぎると、肥料やけを起こしちゃうよ!」ということだけです。

化学肥料は、なにかと悪者扱いされがちですが、有用菌にとっても植物にとっても、ゼッタイに必要な必須ミネラルに変わりはないので、よろこんで食べます、ふえます、育ちます。過剰な施肥をせずに使えば環境を汚染することもないですし、初心者ガーデナーにとっては、やっぱり強い味方です。

一方、米ぬかや海そう、バットグアノ、牡蠣ガラ石灰などなどの有機肥料だって、バランスを考えないで与えすぎれば害になります。また、このような有機肥料をつかった有機栽培はコストを抑えるというメリットは高いのですが、肥料の過不足症状や植物の生理、土壌診断などのノウハウがないと、なかなかしんどいイバラの道となりがちです。

最後に、化学肥料でも有機肥料でも、はたまたハイドロ栽培、ココ栽培、ポッティング・ミックス栽培、どんな栽培でも、肥料をまんべんなく上手に効かせるコツは「pH値」だったりします。一定のpH値を保ってしまうと、必ず吸われすぎる肥料と不足する肥料が出てくるのでNGデス。

例えばpH値を5.5以下にしすぎていると「鉄」が吸われすぎて、「カルシウム」や「カリウム」、「リン酸」などが吸えなくなって欠乏症状がでてきます。

なので、とくにハイドロ用肥料などパーフェクトな肥料配合の培養液を与えてるのに、植物の葉っぱなどに、特定の肥料の過剰がでたり欠乏症状がでた場合、あわててその成分だけを引いたり足したりしてあげるまえに・・・

まずは、培養液や培地のpH値が低めの場合には、培養液のpH値を高めにしてあげて、逆にアルカリ性に傾きすぎていれば培養液のpH値を低めにして与える・・・というドナタにでもできる解決策からお試しになることをおススメします。(あくまでも、その肥料メーカーの推奨pH値範囲内での低め、高めにします。)

ということで、「 ムキ、ユウキ、よりも前向きに育てよう!!! 」 でした。

登録:

投稿 (Atom)