毎年恒例となりつつあるワタシのお味噌づくり、去年の12月に仕込みはじめました。

今回の味噌づくりでは、ちらっと小耳にはさんだ「砂糖を加えて炊いた大豆で、味噌を仕込む」にチャレンジしてみました。なんでも、ものすごく旨味が増すんだとか・・・

2月もすぎ、3月となりました。お味噌は、そろそろ味見解禁のころです。

ドキドキしながら、こわごわと味実してみると、いつもよりもマロやかさが感じられるような・・・まだ若いお味噌だから酸味が少ないということもありますが、コクのある味わいです。こりゃあ〜、夏を超した頃の仕上がりがたのしみです。

いつにもましてお味噌の旨味がましたヒミツが「お砂糖」なわけですが、もうひとつの大きなヒミツが「

生物ミネラル塩」です。(ワタシは、たんなる愛用者です。)

「生物ミネラル塩」とは、海水、海藻、クマザサ、竹、イタドリ、ヨモギなどなどの野生植物を高温で焼いてつくったミネラルたっっっぷりの塩のことで、海水や岩塩よりも旨味とコクが感じられるお塩です。

(野生植物ミネラル塩という品名で販売されているものも、ほぼ同じ内容だと思います。)

この「生物ミネラル塩」というものには、「

マグネシウム、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マンガン、リン、ヨウ素、亜鉛、そして硫黄 」など植物の必須肥料成分としてもおなじみのミネラルが強化されています。

それはそれはヘルシーなお塩なのですが、いかんせんお値段もなかなかスンバラしいので、バッサバッサ使うわけにはいきません。

なので、例えば「 塩こうじ 」を仕込む時に使う塩分量の10%ほどだけを生物ミネラル塩にして使ってます。この生物ミネラル塩をほんのすこし「コウジ菌」に食べさせることで、旨味と抗酸化パワーをアップさせたスペシャルな「塩こうじ」ができあがります。

それはなぜかといえば、ミネラルには強力な抗酸化パワーがあるということと、人間はミネラルを、おもに旨味といった味覚で鋭く感じるからです。

塩こうじをつくってくれる主役のカビ「コウジ菌」をはじめ、植物と共生できる有用菌たちは、あま〜い糖分がいちばん好きですが、いよいよ仲間をふやしたりテリトリーを広げるぞ!という「攻めの姿勢」に入った時には、「

金属(=ミネラル)の道具や武器」が必要になります。

その道具や武器に使われるのが、「

マグネシウム、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マンガン、リン、ヨウ素、亜鉛、そして硫黄 」なんかってぇわけです。

ご存知のとおり、ミネラルはイオン化すると「プラスかマイナスの電気」を帯びます。電気には「酸化・還元」パワーがあるので、有用菌たちはそのパワーを酵素にひっつけて、ハサミやナイフみたいな道具や武器にします。

その道具と武器で、大きすぎて食べられない食材を細かくして、食べやすいひとくサイズにしたり、その細かくした食材から新メニューをつくったり、そんなこんなで、ついでにライバルも食べちゃったりします。

「それは、目に見えないちっちゃなちっちゃな菌とかの話でしょ?」と思いがちですが、この酵素とミネラルイオンのナイスな連係プレーは、植物でも行われてますし、もっちろんニンゲンも日々日々体内でやってます。

例えば、植物がチッ素肥料をどんなにたくさん吸えたとしても、このミネラルたちが不足すると病気や害虫がつきやすくなったり、大きく育たなかったり、花がたくさん咲かなかったりと、散々な結果となりがちです。

ニンゲンの場合、必須ミネラルが不足すると、割と深刻な例では生活習慣病とか、ウツ気味になりやすくなりますし、女性の関心が高い例では「シワ、シミ、むくみ」などエイジングが加速する事態となりやすくなります。

(内臓の病気によっては、特定のミネラルを摂取しすぎたらNGということもありますので、やたら摂ればいいってもんではないですが。)

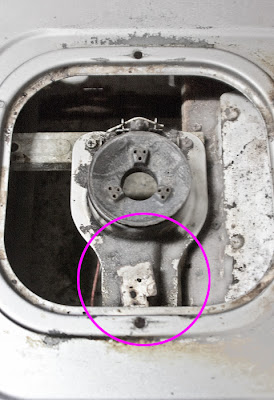

市販の牛フン堆肥を有用菌で再発酵させて、ハイグレードな牛フン堆肥にしてみました。

牛フン堆肥をはじめ、落ち葉などを発酵させた堆肥には、有用菌たちが繁殖できるだけの栄養分がほとんど残ってないので、糖分をはじめ必須ミネラルのはいった培養液を入れています。

糖分には廃糖蜜でもいいですし、いつぞやファーストフードショップでもらったまま捨てられずにガビガビに固まってしまった数年来のスティックシュガーでもなんでもOKです。

そして、「必須ミネラルはなにを?」 といえば、なんのことはない「ハイドロ用のベース肥料の希釈液」です。

ハイドロ用のベース肥料なんだから、もちろん化学肥料ですが、それで有用菌たちが弱くなってしまったり死んでしまったりすることはゼッタイにありません。ハイドロ用ベース肥料は、成分といい配合比率といい、pH値といい、有用菌たちにとってもベリーベストな栄養剤です。ただ問題は、植物と同じ「肥料濃くしすぎると、肥料やけを起こしちゃうよ!」ということだけです。

化学肥料は、なにかと悪者扱いされがちですが、有用菌にとっても植物にとっても、ゼッタイに必要な必須ミネラルに変わりはないので、よろこんで食べます、ふえます、育ちます。過剰な施肥をせずに使えば環境を汚染することもないですし、初心者ガーデナーにとっては、やっぱり強い味方です。

一方、米ぬかや海そう、バットグアノ、牡蠣ガラ石灰などなどの有機肥料だって、バランスを考えないで与えすぎれば害になります。また、このような有機肥料をつかった有機栽培はコストを抑えるというメリットは高いのですが、肥料の過不足症状や植物の生理、土壌診断などのノウハウがないと、なかなかしんどいイバラの道となりがちです。

最後に、化学肥料でも有機肥料でも、はたまたハイドロ栽培、ココ栽培、ポッティング・ミックス栽培、どんな栽培でも、肥料をまんべんなく上手に効かせるコツは「pH値」だったりします。一定のpH値を保ってしまうと、必ず吸われすぎる肥料と不足する肥料が出てくるのでNGデス。

例えばpH値を5.5以下にしすぎていると「鉄」が吸われすぎて、「カルシウム」や「カリウム」、「リン酸」などが吸えなくなって欠乏症状がでてきます。

なので、とくにハイドロ用肥料などパーフェクトな肥料配合の培養液を与えてるのに、植物の葉っぱなどに、特定の肥料の過剰がでたり欠乏症状がでた場合、あわててその成分だけを引いたり足したりしてあげるまえに・・・

まずは、培養液や培地のpH値が低めの場合には、培養液のpH値を高めにしてあげて、逆にアルカリ性に傾きすぎていれば培養液のpH値を低めにして与える・・・というドナタにでもできる解決策からお試しになることをおススメします。(あくまでも、その肥料メーカーの推奨pH値範囲内での低め、高めにします。)

ということで、「 ムキ、ユウキ、よりも前向きに育てよう!!! 」 でした。