エジプトでは100年ぶりの雪がふるほどの寒波が襲来した週末でした。「プラプラと、どこへでも半袖で歩けていた夏がなつかしい・・・」と、なんとも身勝手な気持ちで寒そうに歩く人々を見つめてしまいます。

さて先週はビッグサイトで恒例の「エコプロダクツ」が開催されていました。年をかさねるごとに名だたる大企業のブース面積が増えている気がするなかで、各都道府県や大学によるマニアックにエコロジカルな出展ブースで、ついつい時間を費やしてしまいます。

日本土壌肥料学会さんのブースでめっけた、ステキなステキな土壌の断面図の展示です・・・右端の川崎でもよく見かける黒ぼく土(=くろぼくど)の地層断面図は、縄文時代に降りつもった火山灰に植物などが枯れて、ものすごい数の昆虫、そして微生物が分解して堆積し、ながぁ〜い年月をかけて黒く腐植がすすんだ土壌です、と教えてくださいました。

虫は健康な土の友達!

さて、身近な土壌をきちんと知ってしっかり活かして、肥料も農薬もなるべく使わないエコな循環型ガーデニングが、ワタシの理想でありゴールでもありますが・・・

欲をはらず、今はハイドロポニック・システムで楽しくガーデニングです。

MHランプで育てていたミニトマト「千果」たちでしたが、昼間の室温が20℃をこえなくなってしまったので、光量が大きいHPSランプへとチェンジして40cmくらいまで近づけたら、あっというまに2段目の葉っぱが展開しグイグイ大きくなってます。

フラッド&ドレイン・システムの「タイタン・S」と、ワンプラント栽培用の再循環式システム「ジェミニ」で育ててますが、いまのところ生長スピードはおなじです。

フラッド&ドレイン・システムはリザーバータンクにサーモヒーターを入れて培養液を加温しています。ランプ点灯30分ほどまえに一回、ランプ消灯前に一回、そして夜中に一回、というように、一日に計3回培養液をフラッドさせてます。

ポットの底から根っこがはみだしてきたので、そろそろフラッド回数をもう一回増やすころだと考えています。ランプ点灯時間帯に増やします。

培養液をフラッドさせる水位は、培地のトップから1cm以下までが限界で、その水位よりも上まで培養液を溜めてしまうと、トマトの苗たちが横だおしになり、ぷっかぷっかと漂流し、培養液が排水された後はまるで台風の後の田んぼのようになってしまいます。

ちなみに、フラッド&ドレイン・システムは培養液のフラッド側(IN)よりも、ドレイン側(OUT)のほうの径を大きくするとGOODです。

ドレイン口のスクリーンが、ちぎれた根っこや培地などで目づまりを起こして排水スピードが遅くなり栽培テーブルから培養液があふれてしまうトラブルがなきにしもあらずなので、ドレイン口を19mmや25mmの大きめな径にしておくとよい、ってぇことです。

※あたりまえですが、ポンプがとまったあと栽培トレイにたまった培養液がゼンブ排水されるのは「フラッドぐち」からとなります。なのでリザーバータンクにもどってくる培養液中の異物をことしるインライン・フィルターは、ポンプのすぐ上=フラッドぐちのほうにつけておきます。

つぎに、フラッド時に使う循環ポンプの大きさですが、「リザーバータンク」から「栽培トレイのフラッドぐち」までの高さを汲み上げられればOKなので、揚程の高さでポンプのサイズを選びます(基本的には)。

リザーバータンクの大きさは、最低でも栽培テーブル体積の1.5倍以上の培養液量が入れられるサイズが必要で、既製品のフラッド&ドレイン・システムはそのへんの計算がいらないことと、排水がスムーズにできることが最大のメリットです。

発芽したホワイトセージたちも、すこしずつ「ホワイトセージらしく」なってきました。

ココ栽培のイチゴたち。ココ培地の表面はすっかり乾いてますが、持ち上げてみるとずっしりと重いので、まだ水やりはしません。

6リットルのポットにココ培地とイチゴの苗をうえ水やりした直後は、重さが3.4Kgくらいありました。葉っぱがまだ小さいので、大きな葉っぱがでてくるまでは、もうしばらく根っこを伸ばしたいところです。なので重量が1Kgを切るまで水やりを待ちます。

左側のイチゴにツボミがつきましたがまだ葉っぱが小さいので、たいした実にはなりません。葉っぱが小さいうちについたツボミはプチプチと摘花しています。

右側の葉っぱが大きい苗だけツボミを取らずに咲かせるつもりです。

今年は室内栽培のスタートが遅れたので、このイチゴたちは先月まで屋外で管理していました。室内にいれて急に春のような暖かさになったので、葉っぱの裏で「アブラムシ」たちがビッシリと目をさましはじめてしまいました・・・んがっ!

↓ぷう〜ん、ぷう〜んっっっと飛び交うハムシが!!! 去年アブラムシ対策にGETした天敵農薬「アブラバチ」たちも復活してくれました!

焦ってケミカルな農薬をまき散らかさなくて、ホントによかったと思いました。

そして今年は、もうひとつ「ギークでおバカ」なヒミツ兵器が!

ドライミスト・ノズルを利用した「炭酸水のドライ・ミスト」で保湿作戦です。

炭酸水ミストの生長促進効果のほどは、この寒さでハッキリしませんが、炭酸水ミストを入れた日には、低温に強いレタスの苗が一日でギュンッッッと大きくなってビックリしたことがあります。

※室内でおこなう場合は電化製品が濡れないようにしないといけないので、おススメはしません。

2013年12月16日月曜日

2013年12月9日月曜日

わりとカンタン!!! DIYでエアロポニック

ホームセンターが大好きです。

ニッポンのホームセンターは、世界に類を見ないほど、カユいところに手が届く便利グッズの宝庫だからです。

つい先日も、「はっ!これナニかに使えそうだ!」とGETしてしまったのが、こちらの「ローラーバケット」です。耐薬品性が高いPP素材のバケツと、本来はバケツの内容器にすべきものをプロパゲーター用カバーとして、ご活用です。

ローラーバケットに、循環ポンプと360°マイクロスプレーをプチプチッとセットすれば・・・

エアロポニック式クローンマシーンが、でけました!!!

【 注 】フタ代わりにした「内容器」は密閉性がよわいので、このままだとスキマから飛沫がもれます。

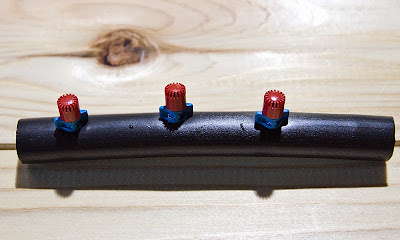

エアロポニック・システムで、スプレーするパーツは、このようになってます。

テッペンが赤い色の360°マイクロスプレー、ホースとホースを90°でつなげられる13mmエルボ、そしてホースの末端をふさぐ13mmホースエンド、吐水量が大きめな循環ポンプ、最後に、内径13mmの散水ホースです。

ホースの長さや配置デザインは、容器に合わせて決めたらいいと思います。

360°マイクロスプレーは18コの穴から細かなスプレーが360°に噴霧されます。マイクロスプレーに届く水圧が低いと気持ちよくスプレーされないので、ちいさな循環ポンプはNGで、800L/H以上の循環ポンプが必要です。

また、360°マイクロスプレーは、6mmチューブにピッタリはまるのですが、6mmチューブだと、かかる水圧が足らずにスプレーできないので、内径が大きな13mm以上の散水ホースにチューブパンチやホースパンチで穴を空けて、360°マイクロスプレーをはめこんで使います。

市販されているアクアリウム用循環ポンプ(=水中ポンプ)の吐水口の径は、13mm、16mm、20mmなどから選べるようになっています。

なので、汲み上げる高さやホースの長さで流量サイズを決めたうえで、身近で入手しやすい散水ホースとホース継手の径サイズにあわせるとラクチンです(培養液を汲みあげる高さと、ホースの長さの距離が長くなるほど、大きな流量の循環ポンプが必要です)。

ここでは吐水口の径が13mm循環ポンプを使いました。塩ビ製のやわらか〜なホースならば、径が1〜2mmくらい小さくてもピッタリはめられて、ホームセンターでGETできます。しかし、日本でレギュラーな水道の蛇口は16mmなので、ホース用継手の種類は16mm用がメインで、13mm用継手は少ないです。

↑でつかった黒いホースは、「内径13mmポリエチレン・パイプ」というもので、柔軟性があまりない材質なので、カットしたり穴を開けるのがものすごく大変です。そのかわり経年劣化に強く、環境にもやさしく、肥料もヘッチャラな耐薬品性の高いし、なによりも黒いので培養液か光にあたって劣化する心配もないし、吐水口が13mm径の循環ポンプに直結させたいならばOKだと思います。しかし、継手パーツをとりかえたり、長さを変えたり、配置を変えたいとなると、奥歯を噛みしめるほどの力が必要となり、ヘトヘトになります。

ち・な・み・に、360°マイクロスプレーを使ったエアロポニック・システムは、クローン・マシーンがベリーベストだと思います、というのも、大きく育ったプラントの根っこには、高い水圧のスプレーは衝撃が強すぎるので、あまりよくないといわれているからです。

ニッポンのホームセンターは、世界に類を見ないほど、カユいところに手が届く便利グッズの宝庫だからです。

つい先日も、「はっ!これナニかに使えそうだ!」とGETしてしまったのが、こちらの「ローラーバケット」です。耐薬品性が高いPP素材のバケツと、本来はバケツの内容器にすべきものをプロパゲーター用カバーとして、ご活用です。

ローラーバケットに、循環ポンプと360°マイクロスプレーをプチプチッとセットすれば・・・

エアロポニック式クローンマシーンが、でけました!!!

【 注 】フタ代わりにした「内容器」は密閉性がよわいので、このままだとスキマから飛沫がもれます。

エアロポニック・システムで、スプレーするパーツは、このようになってます。

テッペンが赤い色の360°マイクロスプレー、ホースとホースを90°でつなげられる13mmエルボ、そしてホースの末端をふさぐ13mmホースエンド、吐水量が大きめな循環ポンプ、最後に、内径13mmの散水ホースです。

360°マイクロスプレーは18コの穴から細かなスプレーが360°に噴霧されます。マイクロスプレーに届く水圧が低いと気持ちよくスプレーされないので、ちいさな循環ポンプはNGで、800L/H以上の循環ポンプが必要です。

また、360°マイクロスプレーは、6mmチューブにピッタリはまるのですが、6mmチューブだと、かかる水圧が足らずにスプレーできないので、内径が大きな13mm以上の散水ホースにチューブパンチやホースパンチで穴を空けて、360°マイクロスプレーをはめこんで使います。

市販されているアクアリウム用循環ポンプ(=水中ポンプ)の吐水口の径は、13mm、16mm、20mmなどから選べるようになっています。

なので、汲み上げる高さやホースの長さで流量サイズを決めたうえで、身近で入手しやすい散水ホースとホース継手の径サイズにあわせるとラクチンです(培養液を汲みあげる高さと、ホースの長さの距離が長くなるほど、大きな流量の循環ポンプが必要です)。

ここでは吐水口の径が13mm循環ポンプを使いました。塩ビ製のやわらか〜なホースならば、径が1〜2mmくらい小さくてもピッタリはめられて、ホームセンターでGETできます。しかし、日本でレギュラーな水道の蛇口は16mmなので、ホース用継手の種類は16mm用がメインで、13mm用継手は少ないです。

↑でつかった黒いホースは、「内径13mmポリエチレン・パイプ」というもので、柔軟性があまりない材質なので、カットしたり穴を開けるのがものすごく大変です。そのかわり経年劣化に強く、環境にもやさしく、肥料もヘッチャラな耐薬品性の高いし、なによりも黒いので培養液か光にあたって劣化する心配もないし、吐水口が13mm径の循環ポンプに直結させたいならばOKだと思います。しかし、継手パーツをとりかえたり、長さを変えたり、配置を変えたいとなると、奥歯を噛みしめるほどの力が必要となり、ヘトヘトになります。

ち・な・み・に、360°マイクロスプレーを使ったエアロポニック・システムは、クローン・マシーンがベリーベストだと思います、というのも、大きく育ったプラントの根っこには、高い水圧のスプレーは衝撃が強すぎるので、あまりよくないといわれているからです。

2013年12月5日木曜日

フラッド&ドレインと循環式とCOCOとTERRA

あっっっ・・・というまに12月です。10月から11月は、モコモコのウールを着こんだと思ったら、次の日はTシャツ一枚で歩く人を見かけるほどのポカポカ日より・・・という妙な秋でした。

とはいえ、空気はキッチリ乾燥しきっていることを、マダァ〜ムとマドモアゼールの皆様は身にしみて感じてらっさることでしょう。乾燥する季節に気をつけなくてはならないことは、なにはともあれ火の用心ですが、こんな時こそ日本のすぐれた水道水で安上がりな保湿対策です。

いつもの洗顔の仕上げにパッシャパッシャと30回ほど冷たい水道水でお肌をパッティングし、その後、間髪入れずに保湿クリームをベッタベッタと塗りまくると、しっとりパツパツになりました。保湿クリームでなくても、白ごま油やマカダミアナッツ・オイルをペタペタ塗っても、エエ感じでした。もう20年も前に小耳にはさんだことですが、人の肌は、水と油を融合させる作用があるそうで、酸化しにくい植物油をお顔になじませていると、シュルッと肌になじんでいくのを感じます。

さて・・・本題です。

2013年、室内栽培はじめました。

私の担当は、いつものごとく「あかねっ娘」です。ココ培地とポッティング・ミックス培土で育てていきます。イチゴはダレにもまかせられませんっっっ!!!

そしてトマトは、Flood & Drain システムの「タイタンS」と、再循環式システム「ジェミニ」でじぇじぇじえっっっ!と育ててもらいます。

フラッド&ドレイン・システムは、フラッドさせる水位と回数がポイントになります・・・

上段の栽培テーブルいっぱいにクレイ・ペブルスを敷きつめるのか?

↓のようにポットにクレイ・ペブルスをいれて栽培していくのか?

でフラッドする回数も変わります・・・というのもクレイ・ペブルスが完全に乾くまえに培養液をタンクからくみあげて培地全体を湿らせるため、培地の量で乾くまでの時間が変わるからで〜す。

寒い季節は、培養液の水温がとうぜん15℃以下に下がってしまいます。15℃以下の冷水は根を傷めてなにひとついいことがないので、サーモヒーターなどで温めてから培養液を栽培テーブルにフラッドさせてます。

昼間と夜の温度の気温差は10℃以内にするのが理想的ですが、なかなかそうもいきません。 ところが、冬でも根のまわりだけを温めて管理すると、室温が低くてもちゃんと生長したと専門雑誌で知りました。

そこで、ランプが点灯する30分ほどまえにサーモヒーターで温めた培養液を一度フラッドしておくと、ランプがついて室温がグングンあがっても根は培養液を吸えているので、葉っぱがしおれたりしません。

肝心の培養液のフラッド方法は、生長するにつれて詳しく・・・

ひとまず、まだこんなチビッコの苗の時は、一日に1回〜2回のフラッドだけでOKです。

フラッドさせる水位は、ドレイン(排水)口のスクリーンの高さで調節しますが、根っこがぜんぜん張ってない幼苗の時は、発芽や発根させたロックウール培地の底のあたりまで水位がくるようにします。

(水位が高すぎると、苗が栽培テーブルをプカプカと漂流することになります。)

そしてフラッドするタイミングは、24時間タイマーで循環ポンプのスイッチをON/OFFさせて制御します。

一回のフラッド時間は一般的に15分間といわれてますが、フラッドされた培養液がたまっていってドレイン口から排水が始まったら、すぐにポンプのスイッチを切るのがベスト・・・

ということで、15分間隔のタイマーではちょっと難しいのでデジタルタイマー(モーター機器に対応のもの)がベストです。

とはいえ、空気はキッチリ乾燥しきっていることを、マダァ〜ムとマドモアゼールの皆様は身にしみて感じてらっさることでしょう。乾燥する季節に気をつけなくてはならないことは、なにはともあれ火の用心ですが、こんな時こそ日本のすぐれた水道水で安上がりな保湿対策です。

いつもの洗顔の仕上げにパッシャパッシャと30回ほど冷たい水道水でお肌をパッティングし、その後、間髪入れずに保湿クリームをベッタベッタと塗りまくると、しっとりパツパツになりました。保湿クリームでなくても、白ごま油やマカダミアナッツ・オイルをペタペタ塗っても、エエ感じでした。もう20年も前に小耳にはさんだことですが、人の肌は、水と油を融合させる作用があるそうで、酸化しにくい植物油をお顔になじませていると、シュルッと肌になじんでいくのを感じます。

さて・・・本題です。

2013年、室内栽培はじめました。

私の担当は、いつものごとく「あかねっ娘」です。ココ培地とポッティング・ミックス培土で育てていきます。イチゴはダレにもまかせられませんっっっ!!!

そしてトマトは、Flood & Drain システムの「タイタンS」と、再循環式システム「ジェミニ」でじぇじぇじえっっっ!と育ててもらいます。

フラッド&ドレイン・システムは、フラッドさせる水位と回数がポイントになります・・・

上段の栽培テーブルいっぱいにクレイ・ペブルスを敷きつめるのか?

↓のようにポットにクレイ・ペブルスをいれて栽培していくのか?

でフラッドする回数も変わります・・・というのもクレイ・ペブルスが完全に乾くまえに培養液をタンクからくみあげて培地全体を湿らせるため、培地の量で乾くまでの時間が変わるからで〜す。

寒い季節は、培養液の水温がとうぜん15℃以下に下がってしまいます。15℃以下の冷水は根を傷めてなにひとついいことがないので、サーモヒーターなどで温めてから培養液を栽培テーブルにフラッドさせてます。

昼間と夜の温度の気温差は10℃以内にするのが理想的ですが、なかなかそうもいきません。 ところが、冬でも根のまわりだけを温めて管理すると、室温が低くてもちゃんと生長したと専門雑誌で知りました。

そこで、ランプが点灯する30分ほどまえにサーモヒーターで温めた培養液を一度フラッドしておくと、ランプがついて室温がグングンあがっても根は培養液を吸えているので、葉っぱがしおれたりしません。

肝心の培養液のフラッド方法は、生長するにつれて詳しく・・・

ひとまず、まだこんなチビッコの苗の時は、一日に1回〜2回のフラッドだけでOKです。

フラッドさせる水位は、ドレイン(排水)口のスクリーンの高さで調節しますが、根っこがぜんぜん張ってない幼苗の時は、発芽や発根させたロックウール培地の底のあたりまで水位がくるようにします。

(水位が高すぎると、苗が栽培テーブルをプカプカと漂流することになります。)

そしてフラッドするタイミングは、24時間タイマーで循環ポンプのスイッチをON/OFFさせて制御します。

一回のフラッド時間は一般的に15分間といわれてますが、フラッドされた培養液がたまっていってドレイン口から排水が始まったら、すぐにポンプのスイッチを切るのがベスト・・・

ということで、15分間隔のタイマーではちょっと難しいのでデジタルタイマー(モーター機器に対応のもの)がベストです。

2013年11月27日水曜日

菌糸つながりで、エコなパッキン。

もうずいぶん前に書いた「アムステルダムのキノコ農場」では、前衛的なゲージュツのまち、オランダ・アムステルダムでキノコたちをテーマにワークショップやアートを展開している「メディア・マティック」をご紹介しました。

当時メディア・マティックさんでは、キノコたちがつくり出す「菌糸」は、次世代発泡スチロールになるかも ? ? ? というアイデアを提案してらっさいました・・・

あれから、ほぼ2年。できました、なんと商品化してたんです。「キノコの梱包材」が・・・

エコでナイスなキノコ梱包材は、米国NY市グリーンアイランド所在の「ecovative」さんが、デザインから製造までをなさってます。

キノコでつくった梱包材の何がどうエコロジカルなのか? をバックリまとめると・・・

「収穫し終わった後に残る麦やトウモロコシなどの残さ(茎や葉っぱなど)を細かなキノコ培地にして、型につめてキノコを繁殖させると、数日で型のまんま菌糸がびっしりまわって、それを乾燥させるとエコロジカルな梱包材ができるんだよ。従来の石油原料の発泡スチロールとちがってどの国でも原料が手に入るしエネルギー消費もすくない、捨てる時はおウチでコンポストにして土に還せる。しかも、とっても軽いし、衝撃や湿気をよく吸収して、形成もカンタン、電気も通さなくて安全だし、密度も自在に決められる。もしも森や林にそのまま捨てちゃっても、ちゃあんと土に還るんだ。」

こりゃあ、いい!!!

キノコの菌糸梱包材は、その他には断熱材として建築に、サーフボード、養生資材、靴、そしてもちろん植木鉢などのガーデニング用品などなど、いろんなものに活用できるそうです。

ていねいな包装で評価の高いパッキン消費天国ニッポンで、このエコロジカルなキノコ梱包材が広まってほしいところです。(しかし、いくら乾燥させているとはいえ、精密レンズなどに菌糸が張ってしまう心配は・・・ハテナです。)

「う〜ん、キノコ大好き、試したい!!!」というおヒトは、こちらからサンプルをGETでき

るそうです。

http://shop.ecovativedesign.com/

当時メディア・マティックさんでは、キノコたちがつくり出す「菌糸」は、次世代発泡スチロールになるかも ? ? ? というアイデアを提案してらっさいました・・・

あれから、ほぼ2年。できました、なんと商品化してたんです。「キノコの梱包材」が・・・

エコでナイスなキノコ梱包材は、米国NY市グリーンアイランド所在の「ecovative」さんが、デザインから製造までをなさってます。

キノコでつくった梱包材の何がどうエコロジカルなのか? をバックリまとめると・・・

「収穫し終わった後に残る麦やトウモロコシなどの残さ(茎や葉っぱなど)を細かなキノコ培地にして、型につめてキノコを繁殖させると、数日で型のまんま菌糸がびっしりまわって、それを乾燥させるとエコロジカルな梱包材ができるんだよ。従来の石油原料の発泡スチロールとちがってどの国でも原料が手に入るしエネルギー消費もすくない、捨てる時はおウチでコンポストにして土に還せる。しかも、とっても軽いし、衝撃や湿気をよく吸収して、形成もカンタン、電気も通さなくて安全だし、密度も自在に決められる。もしも森や林にそのまま捨てちゃっても、ちゃあんと土に還るんだ。」

こりゃあ、いい!!!

キノコの菌糸梱包材は、その他には断熱材として建築に、サーフボード、養生資材、靴、そしてもちろん植木鉢などのガーデニング用品などなど、いろんなものに活用できるそうです。

ていねいな包装で評価の高いパッキン消費天国ニッポンで、このエコロジカルなキノコ梱包材が広まってほしいところです。(しかし、いくら乾燥させているとはいえ、精密レンズなどに菌糸が張ってしまう心配は・・・ハテナです。)

「う〜ん、キノコ大好き、試したい!!!」というおヒトは、こちらからサンプルをGETでき

るそうです。

http://shop.ecovativedesign.com/

2013年11月25日月曜日

保水力で双葉を守ったココ培地。

ロックウール培地とココ培地で、それぞれトマト、ホワイトセージ、そして葉もののミックス種子が発芽しはじめて、一週間弱たちました。

レタスを含む「葉ものミックス種子」をまいたココ培地は新しいものではなく、グリーンカーテン栽培のホップの根元に、適当にマルチング材にしてあった使い古しのココ培地をガバガバッとテキトーにあつめて発芽用培地にしてしまいました・・・基本、これはごハットなのですが・・・

今年の春、トマトを植えたときに入れた有用菌資材「バグ・フロスタ」が再活性し、フワフワの白い菌糸があらわれた中で、レタスの種子は元気に発芽しています。 有用菌をココ培地やポッティング・ミックス培土に入れておくと、湿度や温度などの環境があえばくり返し活性化してくれます。

とはいえ、有用菌たちの効果は、いつ・どんな条件でもオールマイティーに効くわけではなく、病気がすでに発生している土だとノビノビとテリトリーを広げることができません。なので、熱湯などでいったん土壌を消毒処理をして病害菌が減るか弱るかしたスキに、バグ・フロスタなどの有用菌資材をいれるのがコツです。

思いのほか暖かくなった週末、土曜のたった一日だけ目を離したスキに、ココ培地もロックウール培地もすべてカラッカラッに乾いてしまいました。ロックウールのトマトは、完全にしおれてひん死状態でしたが、急いで水をやって光があたらない場所に30分ほど置いておいたら復活してくれました。

ココ培地も表面はカラッカラに乾いてましたが、ホワイトセージとレタスたちはピンピンと元気でした。天然繊維のココ培地の方は保水力が高く、発芽したばかりの双葉たちを水切れから守ってくれていました。

ということで、11月も最終週に入ってからのトマトの発芽、サーモヒーターなしでは不可能な真冬のトマト栽培に突入していきます・・・

一番果の収穫は・・・きっと・・・2月ころからだろうなと遠い目をしてしまいますが、したっ腹や、太ももに皮下脂肪がでっぷりとついた3月頃から、このトマトたちの収穫がまんまとピークをむかえてくれれば、リコピンパワーでダイエット効果が期待できるかも???

レタスを含む「葉ものミックス種子」をまいたココ培地は新しいものではなく、グリーンカーテン栽培のホップの根元に、適当にマルチング材にしてあった使い古しのココ培地をガバガバッとテキトーにあつめて発芽用培地にしてしまいました・・・基本、これはごハットなのですが・・・

今年の春、トマトを植えたときに入れた有用菌資材「バグ・フロスタ」が再活性し、フワフワの白い菌糸があらわれた中で、レタスの種子は元気に発芽しています。 有用菌をココ培地やポッティング・ミックス培土に入れておくと、湿度や温度などの環境があえばくり返し活性化してくれます。

とはいえ、有用菌たちの効果は、いつ・どんな条件でもオールマイティーに効くわけではなく、病気がすでに発生している土だとノビノビとテリトリーを広げることができません。なので、熱湯などでいったん土壌を消毒処理をして病害菌が減るか弱るかしたスキに、バグ・フロスタなどの有用菌資材をいれるのがコツです。

思いのほか暖かくなった週末、土曜のたった一日だけ目を離したスキに、ココ培地もロックウール培地もすべてカラッカラッに乾いてしまいました。ロックウールのトマトは、完全にしおれてひん死状態でしたが、急いで水をやって光があたらない場所に30分ほど置いておいたら復活してくれました。

ココ培地も表面はカラッカラに乾いてましたが、ホワイトセージとレタスたちはピンピンと元気でした。天然繊維のココ培地の方は保水力が高く、発芽したばかりの双葉たちを水切れから守ってくれていました。

ということで、11月も最終週に入ってからのトマトの発芽、サーモヒーターなしでは不可能な真冬のトマト栽培に突入していきます・・・

一番果の収穫は・・・きっと・・・2月ころからだろうなと遠い目をしてしまいますが、したっ腹や、太ももに皮下脂肪がでっぷりとついた3月頃から、このトマトたちの収穫がまんまとピークをむかえてくれれば、リコピンパワーでダイエット効果が期待できるかも???

2013年11月18日月曜日

満月の芽生えと「穀物のカイロ」

一週間前、とつぜんの冬がやってきました。

あまりの寒さに耐えられず、あわてて灯油を買いに行き「これでどんなに寒くなっても大丈夫!!!」と余裕ぶっこいてたら、週末はプチ・インディアンサマーのようなあたたかさに。庭で動けなくなっていたカマキリも、イソイソと動きまわっていました。

とはいえ、朝晩には手足が冷える季節です。寒くなると、どうにもトレイが近くなるワタシは、先日よいものを教えてもらい、さっそく作ってみました。

「玄米カイロ」です。作り方は、ネット上で教えてくだすってるお方がヤマほどいらっさるので割愛します。

「玄米カイロ」とは、玄米や米ぬか、または身近にある穀類や豆類を袋にいれて「そばがら枕」状のものをつくり、電子レンジで2分間ほどチンするとヌクヌクあったかでくり返し使えるカイロができる、というものです。

あたたかさは20分〜30分ほど持続してそのあと自然に冷めるので、使い捨てカイロのように低温ヤケドの心配もなく、風邪のひきはじめに首筋がゾクゾクするようなときに、首にあててもいいし、足が冷えて寝られない夜や女性の月々の痛みの緩和にもGoodです。

今回は、発芽保証期間がすぎて発芽しにくくなった「塩+モミ米+小麦の種子+米ぬか」を使いました。温めた時、米ぬかのニオイが気になる場合は入れなくてもOKなのですが、米ぬかを入れた方が重量が軽くなってフカフカ気持ちいいし、肩や首にも乗せやすくなります。

レンジで温める時間は2分ほどが目安で、すこし口を開けたジップロックに入れて、目を離さないようにして温めます。(焦げると発火する場合があるので)

・・・ということで、カラダの冷えが万病につながりやすいアラフォーのワタシは、今年の冬「玄米カイロ」が手放せなくなる予感です。

さて、ここ数年の異常な夏の暑さのせいで、この地で何十年と土を耕しつづけてきた農家の方々の「感」が、通用しなくなってしまった、と聞きます。ならば我が家のホワイトセージが、今年の夏ことごとく蒸れ腐っていったのも、無理はなかったのでしょう・・・

しかし「暑くてつらいので、枯れます〜、さようなら〜」とでもいいたげなホワイトセージのいさぎよく枯れていく姿を日々見つめながら、「もうこうなったら、枯れない栽培技術を追求するのではなく、数で勝負だ!!!」と、思うに至りました。

いつぞや穫れたホワイトセージのタネをコワゴワと播いてみると・・・たった3日で発芽しました!!! 新鮮なホワイトセージのタネを水に浸すと、バジルのタネと同じようにジェルのような皮膜に包まれることを今回初めて知りました。

ホワイトセージのとなりでは、トマトの発芽も始まりました。この季節の発芽作業には、加温シートを敷いたプロバゲーターがもちろん不可欠です。

関東の真冬は超せそうもない「アルガン・ツリー」たちも、加温シートの上にお引っ越しです。アルガンの原産地モロッコでは最低気温が5℃ほど、ということで冬のあいだは加温シートで管理して行きます。

あまりの寒さに耐えられず、あわてて灯油を買いに行き「これでどんなに寒くなっても大丈夫!!!」と余裕ぶっこいてたら、週末はプチ・インディアンサマーのようなあたたかさに。庭で動けなくなっていたカマキリも、イソイソと動きまわっていました。

とはいえ、朝晩には手足が冷える季節です。寒くなると、どうにもトレイが近くなるワタシは、先日よいものを教えてもらい、さっそく作ってみました。

「玄米カイロ」です。作り方は、ネット上で教えてくだすってるお方がヤマほどいらっさるので割愛します。

「玄米カイロ」とは、玄米や米ぬか、または身近にある穀類や豆類を袋にいれて「そばがら枕」状のものをつくり、電子レンジで2分間ほどチンするとヌクヌクあったかでくり返し使えるカイロができる、というものです。

あたたかさは20分〜30分ほど持続してそのあと自然に冷めるので、使い捨てカイロのように低温ヤケドの心配もなく、風邪のひきはじめに首筋がゾクゾクするようなときに、首にあててもいいし、足が冷えて寝られない夜や女性の月々の痛みの緩和にもGoodです。

今回は、発芽保証期間がすぎて発芽しにくくなった「塩+モミ米+小麦の種子+米ぬか」を使いました。温めた時、米ぬかのニオイが気になる場合は入れなくてもOKなのですが、米ぬかを入れた方が重量が軽くなってフカフカ気持ちいいし、肩や首にも乗せやすくなります。

レンジで温める時間は2分ほどが目安で、すこし口を開けたジップロックに入れて、目を離さないようにして温めます。(焦げると発火する場合があるので)

・・・ということで、カラダの冷えが万病につながりやすいアラフォーのワタシは、今年の冬「玄米カイロ」が手放せなくなる予感です。

さて、ここ数年の異常な夏の暑さのせいで、この地で何十年と土を耕しつづけてきた農家の方々の「感」が、通用しなくなってしまった、と聞きます。ならば我が家のホワイトセージが、今年の夏ことごとく蒸れ腐っていったのも、無理はなかったのでしょう・・・

しかし「暑くてつらいので、枯れます〜、さようなら〜」とでもいいたげなホワイトセージのいさぎよく枯れていく姿を日々見つめながら、「もうこうなったら、枯れない栽培技術を追求するのではなく、数で勝負だ!!!」と、思うに至りました。

いつぞや穫れたホワイトセージのタネをコワゴワと播いてみると・・・たった3日で発芽しました!!! 新鮮なホワイトセージのタネを水に浸すと、バジルのタネと同じようにジェルのような皮膜に包まれることを今回初めて知りました。

ホワイトセージのとなりでは、トマトの発芽も始まりました。この季節の発芽作業には、加温シートを敷いたプロバゲーターがもちろん不可欠です。

関東の真冬は超せそうもない「アルガン・ツリー」たちも、加温シートの上にお引っ越しです。アルガンの原産地モロッコでは最低気温が5℃ほど、ということで冬のあいだは加温シートで管理して行きます。

2013年11月5日火曜日

秋の日射しと取木作戦。

太陽の日射しがありがたく感じる季節となりました。

昨日は突然の夕立に見舞われ、あわてて雨宿りを探す人たちのうちの1人となった川崎市でした。すっかり日が暮れてから雨が上がった道路に、ペタペタとさまよい出てきたツチガエルを数匹目にしましたが、地殻変動などではなくあたたかい雨のせいだと信じたいところです。

さて、「新月」だった週末は庭の鉢植えたちを秋の花へ植えかえなどなどをすませました。

夏の盛りは葉っぱだけになってしまう「バコパ」、花がたくさん咲いてきました。バコパは、蒸し暑い夏でダメになりやすいので真夏は水やりを控えますが、根がとてもよく張るのでカラッカラに乾いてしまったところで気がついて、あわてて水やりして蒸れて枯れくさる・・・という定番のパターンでいつも枯らしてきました。

秋撒きの在来種のニンジンです。ニンジンのタネは乾燥すると発芽しなくなるので、無農薬栽培で育てられた稲の「モミガラ」をマルチングして湿度をキープできるようにしておきました。

昨年挿し木をとって成功した「沈丁花」の土に、産卵して力つきたバッタの亡骸がありました。ウチのプランターは、来年も「バッタ牧場」と化する運命にあるようです。

今年はまだ室内栽培をスタートできないので、お日様の光に育ててもらっている「あかねっ娘」たちと、「アルガンツリー」。

根っこが伸びてきたようで、最近は水やりするタイミングが早くなってきました。そろそろ大きなポットへ植え増しする頃のようです。

見切り品で非常にお安いお値段になっていたブルーベリー「ウッダート」の3年苗。枝がワサワサと混み合っていたので、剪定ついでに「取木/とりき」にトライしてみました。

取木とは、枝の皮をうすく剥いで、水ごけなど保水力のある培地で包んで発根させて苗を取る方法です。ブルーベリーは挿し木苗で増やしても、実らせるまでに2〜3年待たなくてはいけないため、もう少し大きな苗が増やせる取木にトライしてみました。

しかし、コンディションによって取木に耐えられる苗と、耐えられない苗があります。枝に勢いがない苗は、いくら慎重に取木作業をしてもすぐに枝が茶色く枯れてしまいます。

・・・ということで、発根して取木ができるまで半年くらいかかるような予感がしています。

昨日は突然の夕立に見舞われ、あわてて雨宿りを探す人たちのうちの1人となった川崎市でした。すっかり日が暮れてから雨が上がった道路に、ペタペタとさまよい出てきたツチガエルを数匹目にしましたが、地殻変動などではなくあたたかい雨のせいだと信じたいところです。

さて、「新月」だった週末は庭の鉢植えたちを秋の花へ植えかえなどなどをすませました。

夏の盛りは葉っぱだけになってしまう「バコパ」、花がたくさん咲いてきました。バコパは、蒸し暑い夏でダメになりやすいので真夏は水やりを控えますが、根がとてもよく張るのでカラッカラに乾いてしまったところで気がついて、あわてて水やりして蒸れて枯れくさる・・・という定番のパターンでいつも枯らしてきました。

秋撒きの在来種のニンジンです。ニンジンのタネは乾燥すると発芽しなくなるので、無農薬栽培で育てられた稲の「モミガラ」をマルチングして湿度をキープできるようにしておきました。

昨年挿し木をとって成功した「沈丁花」の土に、産卵して力つきたバッタの亡骸がありました。ウチのプランターは、来年も「バッタ牧場」と化する運命にあるようです。

今年はまだ室内栽培をスタートできないので、お日様の光に育ててもらっている「あかねっ娘」たちと、「アルガンツリー」。

根っこが伸びてきたようで、最近は水やりするタイミングが早くなってきました。そろそろ大きなポットへ植え増しする頃のようです。

見切り品で非常にお安いお値段になっていたブルーベリー「ウッダート」の3年苗。枝がワサワサと混み合っていたので、剪定ついでに「取木/とりき」にトライしてみました。

取木とは、枝の皮をうすく剥いで、水ごけなど保水力のある培地で包んで発根させて苗を取る方法です。ブルーベリーは挿し木苗で増やしても、実らせるまでに2〜3年待たなくてはいけないため、もう少し大きな苗が増やせる取木にトライしてみました。

しかし、コンディションによって取木に耐えられる苗と、耐えられない苗があります。枝に勢いがない苗は、いくら慎重に取木作業をしてもすぐに枝が茶色く枯れてしまいます。

・・・ということで、発根して取木ができるまで半年くらいかかるような予感がしています。

登録:

投稿 (Atom)