昨日の23日、秋分の日は満月でしたが関東は雨降りでお月さまがおがめませんでした。秋分の日は「昼と夜の長さがそろう日」とあります。ダラダラと暑さがつづいた今年の夏もようやく終わりみたいですが、ツバメたちはこれから夏の季節をむかえるオーストラリアなどへと旅立ったころでしょうか?

その前夜の22日、十五夜のお月さまは、こんなにくっきりキレイに見えました。

ちょうど東の空から

ポッコリと出てきたころのお月さまです。

満月の頃は、動物も植物も繁殖期的なうごきをするそうです。虫たちも満月に交尾したりタマゴを産んでくれちゃったりするので、害虫のタマゴが孵化する満月から3日後に農薬をまくのがいっちばん効果的で最小限に農薬をつかうコツだそうです。

あまりに暑すぎると花を落としてしまう

「ムラサキクダモノトケイソウ」が、

9月の満月にあわせてやっと花芽をつけました。

そろそろ室内でグロウランプをつかって、温度と日照をおぎなって管理しようとおもってます。

トロピカルフルーツで有名なクダモノトケイソウですが、紫色の実をつける品種は、以外に低温でも平気なんだそうです。

むしろ冬の方が病気の発生が少なくて、福島県などで冬のあいだにも、グリーンハウス栽培がされてるそうです。

先週の16日朝、緑肥になるクローバーを蒔きました。

その日の午後、ものすごい雨になってしまったので、

「せっかく蒔いたタネがぜんぶ流されてしまったー」

とガックリしてました。

が、

クローバーのタネは、水に流されながらも、いろんなものに引っかかって、

ちゃあんと発芽してくれてました。

すごいですね、タネのチカラ。

そういえば、雑草でもなんでも植物のタネって、発芽に有利な条件のそろったところだけ集中的にヒシメキあって芽がでることが多い気がします。

今月はじめから冷蔵庫で吸水させてる「イセヒカリ」のタネモミも、先週から冷蔵庫から出したトタン、数日でいっせいに根っこがでてきてしまい、あわててココ培地に植えつけたところです。

ところで、まいたタネの発芽率がよかったり、おなじタイミングで発芽してくれると生長のバラツキもすくなくて後々の管理がラクですよねー。

2010年9月24日金曜日

2010年9月22日水曜日

ベジタブルオイルで「世界一周」!?

食料品の60%ほどを海外からの輸入にたよっている日本ではありますが、見方を変えれば旅行に行かずとも世界中のオイシイ料理や食材のアレコレを市民レベルでGETできたりしちゃう国も、そんなに多くはないと思います。

たとえば「 Nerd & Geek天国 ! 秋葉原 」を訪れる大きなタノシミのひとつが、今や「ケバブ」を昼飯に食べることですし、ちょっと足を伸ばせば上野アメ横では世界中の食材が選びたい放題です。

ということで先日アメ横に行った時に、それはそれはウマそーな海の幸、山の幸、そしてスイーツに手が伸びそうになるのをグッとこらえて、「マカダミアナッツオイル」をGETしましたー。もちろん食用油なのですが、今回はこれで「石けん」をつくりました。

まんなかのデカイボトルが、マカダミアナッツオイルです。

そもそも石けんができる仕組みはシンプルで、

油(脂肪酸)とアルカリをまぜると、加水分解がおきて「グリセリン」と「高級脂肪酸塩」にわかれることで、

これを「鹸化〜けんか〜」というそうで。

アトピーなどのアレルギーがあるヒトや石油系製品が好きでないヒトは、市販のリーズナブルな石けんやコスメではナカナカ難しかったり、地球にも肌にもやさしい無添加コスメは、ちょっとお高めなので、「自分でつくっちゃえ!!」というヒト、多いですよねーってワタシもそうなんですが。

んで、実は「油・脂肪酸」とひとくちに言っても搾った植物の種類によって、目がクラクラするくらい効能や性質がちがうようです。手作り石けんに一番メジャーなのが「オリーヴオイル」で主にイタリアでつくられてます。オリーヴオイルは洗浄力があるのに肌にやさしいという石けんにもってこいの油だそうです。が、泡立ちがイマイチなのでココナッツオイルをミックスすると泡立ちがよくなりますが、このペアでは水に溶けやすいブヨブヨ石けんになってしまうのでパームオイルを少しまぜて固めにして、実用的な石けんになります。

ココナッツオイルとパームオイルは、インドネシアやフィリピンが原産国で、お料理にもよく使うそうです。

アルカリは苛性ソーダや苛性カリを使います。劇物になりますが「石けんをつくります」といえば身分証明書を示せば、分けてくれるところが多いです。

オイルとアルカリ水溶液を40℃くらいに温めて、アルカリ水溶液をチョロチョロッとオイルに混ぜて、根気づよく泡立て器で混ぜていきます。

アルカリ水溶液はチョットづついれるのがコツだそうで、ガラスのジャムのビンのフタに、チイさな穴をあけた容器をつかうヒトが多いのですが、ワタシはこのノズル付きボトルを愛用してます。

根気づよく混ぜていってトロリとしたら、石けんのタネを型に入れて固めてカットして・・・だいたい一ヶ月でアルカリがキレイに飛んで肌にやさしい石けんの出来上がりです。

でき上がった手作り石けんイメージは、こんなカンジです〜。(みなさんお上手 !)

その他に、手作り石けんの原料で人気のあるベジタブルオイルは、中南米のアボカドオイル、アフリカのカカオバターやシアバター、インドのマンゴーバター、アメリカや地中海産のアーモンドオイル、そして日本や中国のごま油・つばき油・こめ油などなど、ぜんぶ石けんにできちゃうんです!

そして夏の終わりに肌の衰えを日々感じるアラフォーのワタシとしては、皮膚や細胞の再生を促す作用の脂肪酸をたっぷし含んだ「マカダミアナッツオイル」を今回の石けんづくりにチョイスした次第です。マカダミアナッツオイルの原産国は、だれでもご存知アメリカのハワイ州ですよね。

もともとマッサージオイルとして人気の高いマカダミアナッツオイルですが、これを化粧落としにするとスゴくいいです!!

マカダミアナッツオイルで化粧を落としながらマッサージすると、まずオイシそーなニオイでシアワセになれます。しかも小鼻の皮脂まできれいに溶けていってくれるし手もツルンツルンになれます。女性のみならず美肌愛好家の男性もゼシおタメシください!!

手作り石けんにハマってしまう問題は、植物ごとの効能のちがいに目がくらみ、ついついいろんな種類のベジタブルオイルをつぎつぎに買い込んでしまうことですが、そこはありがたいことに食用です。日々の料理に世界各国で搾られたベジタブルオイルをサラダに炒め物に揚げ物に活用して、味覚的世界旅行もタノシめてしまうオマケつきです!!

ちなみにいくら天然原料のベジタブルオイルといっても、ココナッツオイルなど原料の種類によって肌が荒れてしまうヒトもいますし、石けんづくりの際は強アルカリ剤をつかうので、目や皮膚の保護はもちろん、小さなお子さんやペットが近よらせないことなんかが、大事です。

ちなみにベジタブルオイルは原料の種類によって鹸化価というのがちがうので、おなじ量のオイルをつかっても、必要なアルカリの量が変わっちゃいます。

コチラのサイトで必要なアルカリ量と水分量が計算できます。し、ハウツー本が一冊あったほうが失敗もトラブルもなくて安心だと思います。

たとえば「 Nerd & Geek天国 ! 秋葉原 」を訪れる大きなタノシミのひとつが、今や「ケバブ」を昼飯に食べることですし、ちょっと足を伸ばせば上野アメ横では世界中の食材が選びたい放題です。

ということで先日アメ横に行った時に、それはそれはウマそーな海の幸、山の幸、そしてスイーツに手が伸びそうになるのをグッとこらえて、「マカダミアナッツオイル」をGETしましたー。もちろん食用油なのですが、今回はこれで「石けん」をつくりました。

まんなかのデカイボトルが、マカダミアナッツオイルです。

そもそも石けんができる仕組みはシンプルで、

油(脂肪酸)とアルカリをまぜると、加水分解がおきて「グリセリン」と「高級脂肪酸塩」にわかれることで、

これを「鹸化〜けんか〜」というそうで。

アトピーなどのアレルギーがあるヒトや石油系製品が好きでないヒトは、市販のリーズナブルな石けんやコスメではナカナカ難しかったり、地球にも肌にもやさしい無添加コスメは、ちょっとお高めなので、「自分でつくっちゃえ!!」というヒト、多いですよねーってワタシもそうなんですが。

んで、実は「油・脂肪酸」とひとくちに言っても搾った植物の種類によって、目がクラクラするくらい効能や性質がちがうようです。手作り石けんに一番メジャーなのが「オリーヴオイル」で主にイタリアでつくられてます。オリーヴオイルは洗浄力があるのに肌にやさしいという石けんにもってこいの油だそうです。が、泡立ちがイマイチなのでココナッツオイルをミックスすると泡立ちがよくなりますが、このペアでは水に溶けやすいブヨブヨ石けんになってしまうのでパームオイルを少しまぜて固めにして、実用的な石けんになります。

ココナッツオイルとパームオイルは、インドネシアやフィリピンが原産国で、お料理にもよく使うそうです。

アルカリは苛性ソーダや苛性カリを使います。劇物になりますが「石けんをつくります」といえば身分証明書を示せば、分けてくれるところが多いです。

オイルとアルカリ水溶液を40℃くらいに温めて、アルカリ水溶液をチョロチョロッとオイルに混ぜて、根気づよく泡立て器で混ぜていきます。

アルカリ水溶液はチョットづついれるのがコツだそうで、ガラスのジャムのビンのフタに、チイさな穴をあけた容器をつかうヒトが多いのですが、ワタシはこのノズル付きボトルを愛用してます。

根気づよく混ぜていってトロリとしたら、石けんのタネを型に入れて固めてカットして・・・だいたい一ヶ月でアルカリがキレイに飛んで肌にやさしい石けんの出来上がりです。

でき上がった手作り石けんイメージは、こんなカンジです〜。(みなさんお上手 !)

その他に、手作り石けんの原料で人気のあるベジタブルオイルは、中南米のアボカドオイル、アフリカのカカオバターやシアバター、インドのマンゴーバター、アメリカや地中海産のアーモンドオイル、そして日本や中国のごま油・つばき油・こめ油などなど、ぜんぶ石けんにできちゃうんです!

そして夏の終わりに肌の衰えを日々感じるアラフォーのワタシとしては、皮膚や細胞の再生を促す作用の脂肪酸をたっぷし含んだ「マカダミアナッツオイル」を今回の石けんづくりにチョイスした次第です。マカダミアナッツオイルの原産国は、だれでもご存知アメリカのハワイ州ですよね。

もともとマッサージオイルとして人気の高いマカダミアナッツオイルですが、これを化粧落としにするとスゴくいいです!!

マカダミアナッツオイルで化粧を落としながらマッサージすると、まずオイシそーなニオイでシアワセになれます。しかも小鼻の皮脂まできれいに溶けていってくれるし手もツルンツルンになれます。女性のみならず美肌愛好家の男性もゼシおタメシください!!

手作り石けんにハマってしまう問題は、植物ごとの効能のちがいに目がくらみ、ついついいろんな種類のベジタブルオイルをつぎつぎに買い込んでしまうことですが、そこはありがたいことに食用です。日々の料理に世界各国で搾られたベジタブルオイルをサラダに炒め物に揚げ物に活用して、味覚的世界旅行もタノシめてしまうオマケつきです!!

ちなみにいくら天然原料のベジタブルオイルといっても、ココナッツオイルなど原料の種類によって肌が荒れてしまうヒトもいますし、石けんづくりの際は強アルカリ剤をつかうので、目や皮膚の保護はもちろん、小さなお子さんやペットが近よらせないことなんかが、大事です。

ちなみにベジタブルオイルは原料の種類によって鹸化価というのがちがうので、おなじ量のオイルをつかっても、必要なアルカリの量が変わっちゃいます。

コチラのサイトで必要なアルカリ量と水分量が計算できます。し、ハウツー本が一冊あったほうが失敗もトラブルもなくて安心だと思います。

2010年9月21日火曜日

オランダの施設栽培のスゴさ!! その2

ということで、世界第2位の農産物輸出国オランダの生産量のすさまじさを支えているのが養液栽培の技術なんですが、オランダ国内のグリーンハウスの栽培面積は東京都内の耕地面積とだいたいおなじ1万haなのに、そこで栽培されたトマトは輸出量が世界で一番だそうです。なにより10アール面積当たりのトマトの収穫量が100トンってスゴすぎです。

もちろんその成果は、オランダが国をあげて農業対策とか設備の開発に力を注いできたおかげでもあったり、オランダの施設栽培のやりかたに適した品種の開発にチカラをいてれることも大きいそうです。

ところが、利益のうすい施設農家さんや小規模農家さんなどの廃業が毎年 0.5% ほどだそうです。手放された農地を、チカラのある農家さんたちがどんどん買い取り巨大化してる実情もあって、農家さん一件あたりの栽培面積は、年々拡大していく傾向にあるそうです。

そのうえ、廃業した農地の買い占めて統合されたり、土地の安い新天地へ移動していったりで、農家さん一件当たりの栽培面積が年々だだっぴろなってくなか、ぜぇ〜んぶヒトの手や薬剤のチカラで最適に保つことはムリすぎるので、温度、湿度、風量、水やり、炭酸ガスの添加まで、すべてコンピューター制御で植物の生長から開花期への切りかえ、はたまた果実サイズと味までコントロールできちゃってるそうです。

ガラスハウスで働くヒトたち全員が端末を持って作業するので、管理するヒトがコンピュータの前に座れば数ヘクタールのグラスハウスの様子が、まるまる把握できるってぇいう徹底ぶりです。

なので、積算温度で熟すトマトなんかは「もちょっと、大きくしたいな」という時は室温を下げて登熟期間を長めにのばして実を大きくしたり、逆に室温を上げて収穫までの期間を早めて出荷スケジュールを調整したりと、自由自在っってカンジなんですねー。

ところで、何でビニールハウスじゃなくてガラスハウスなの? ってことなんですが、高緯度にあるオランダは日本に比べると冬のあいだ2時間も日が短いです。

それでも夏野菜のトマトが世界一輸出できてるのは、HPSランプなどグロウランプによる「 補光栽培 」がさかんなおかげもありますし、「 日光を最大限に利用して、とことん光合成量をふやす!! 」っていう技術が徹底してるからだそうです。なので、日光をよく通すガラスでグリーンハウスをつくったんですねー。ガラスハウスの屋根は定期的にキレイにお掃除して、光をよく通すように管理されてたり、葉っぱの数をコントロールして光合成量が最大になるよう葉面積を管理してるそうです。

あと施設栽培では、肥料としてのCO2/炭酸ガスを添加するシステムがとても充実してるそうで、日中は午前中を中心にず〜っと650ppmの濃度でCO2を添加しつづけてるそうです。

・・・ん〜なるほど。作物の生長を数値でコントロールしたり、あらかじめ儲からない施設投資はしなかったりと、ムダなコストを徹底的に省いてるんですね。学ぶところは、ホントにたくさんあります。ワタシとしては「基本知識」をちゃんと抑えたうえで、自分のやり方をつらぬいて奇跡をおこしちゃった「木村さん」のように、常識にとらわれない自由な発想で育ててみるやり方にも大きな魅力を感じます。

もちろんその成果は、オランダが国をあげて農業対策とか設備の開発に力を注いできたおかげでもあったり、オランダの施設栽培のやりかたに適した品種の開発にチカラをいてれることも大きいそうです。

ところが、利益のうすい施設農家さんや小規模農家さんなどの廃業が毎年 0.5% ほどだそうです。手放された農地を、チカラのある農家さんたちがどんどん買い取り巨大化してる実情もあって、農家さん一件あたりの栽培面積は、年々拡大していく傾向にあるそうです。

そして以前のオランダでは、味や品質よりも「とにかく量だ! 量をとってガンガンもうけるぞ!!」だったらしく、おもに養液で育てられたオランダのトマトは、他国から「 味がみずっぽくて果肉がブヨブヨの水トマト 」なんて、ありがたくない評価だったそうです。( いろんな事情で半分ヤッカミもあったのかもしれませんが。 )

しかも昨今の「オーガニック最高! オーガニックじゃなきゃあ! 」の有機栽培ブームのアラシが吹き荒れたり、野菜があまってしまって価格が下がったりで「 高く売れる野菜をつくるぞ ! 」となったようで、だんだんと付加価値のたかい無農薬や減農薬栽培に方向転換してったそうです。

そのうえ、廃業した農地の買い占めて統合されたり、土地の安い新天地へ移動していったりで、農家さん一件当たりの栽培面積が年々だだっぴろなってくなか、ぜぇ〜んぶヒトの手や薬剤のチカラで最適に保つことはムリすぎるので、温度、湿度、風量、水やり、炭酸ガスの添加まで、すべてコンピューター制御で植物の生長から開花期への切りかえ、はたまた果実サイズと味までコントロールできちゃってるそうです。

ガラスハウスで働くヒトたち全員が端末を持って作業するので、管理するヒトがコンピュータの前に座れば数ヘクタールのグラスハウスの様子が、まるまる把握できるってぇいう徹底ぶりです。

なので、積算温度で熟すトマトなんかは「もちょっと、大きくしたいな」という時は室温を下げて登熟期間を長めにのばして実を大きくしたり、逆に室温を上げて収穫までの期間を早めて出荷スケジュールを調整したりと、自由自在っってカンジなんですねー。

ところで、何でビニールハウスじゃなくてガラスハウスなの? ってことなんですが、高緯度にあるオランダは日本に比べると冬のあいだ2時間も日が短いです。

それでも夏野菜のトマトが世界一輸出できてるのは、HPSランプなどグロウランプによる「 補光栽培 」がさかんなおかげもありますし、「 日光を最大限に利用して、とことん光合成量をふやす!! 」っていう技術が徹底してるからだそうです。なので、日光をよく通すガラスでグリーンハウスをつくったんですねー。ガラスハウスの屋根は定期的にキレイにお掃除して、光をよく通すように管理されてたり、葉っぱの数をコントロールして光合成量が最大になるよう葉面積を管理してるそうです。

あと施設栽培では、肥料としてのCO2/炭酸ガスを添加するシステムがとても充実してるそうで、日中は午前中を中心にず〜っと650ppmの濃度でCO2を添加しつづけてるそうです。

・・・ん〜なるほど。作物の生長を数値でコントロールしたり、あらかじめ儲からない施設投資はしなかったりと、ムダなコストを徹底的に省いてるんですね。学ぶところは、ホントにたくさんあります。ワタシとしては「基本知識」をちゃんと抑えたうえで、自分のやり方をつらぬいて奇跡をおこしちゃった「木村さん」のように、常識にとらわれない自由な発想で育ててみるやり方にも大きな魅力を感じます。

2010年9月17日金曜日

オランダの施設栽培のスゴさ!!

オランダの施設栽培では、いろんな培地やシステムを駆使した「 水耕栽培 / 養液土耕 / ロックウール栽培 / ココやピートモスなんかの養液有機培地栽培 」のひっくるめて「 養液栽培による植物工場 」が、とってもとってもおサカンなことは、ウスボンヤリと理解してました。

が、とある専門雑誌によると、ガラスでできた「Glass house」と呼ばれるグリーンハウスでは、な・な・なんと、たった10a(一辺が10mの四角形)の面積で100tのトマトが収穫されてるそうです。

日本でおなじ面積のトマトの生産量は、その10%未満の8tだとのことなので、数字で現実を突きつけられると、それはそれはベックリです。

そもそもそもそも、オランダの国面積は日本の九州とほぼ同じ大きさで、その内の200万haが農地なんですが半分は牧草地だそうです。

で、ガラスハウスなどの施設栽培の総面積は、農地全体の0.5%程度で、だいたい1万haだそうです。日本で例えると、東京都内の農地面積がだいたい8,000ha弱だそうなので、四捨五入すれば東京都内の農地の面積とだいたい同じってことになります。

それはそうなのですが、オランダの施設栽培の生産量は、オランダの農業全体の生産量のうち、なんと40%で70億ユーロを占めるそうなんですねー。そのうちトマト、キュウリ、パプリカは世界一の輸出量をホコるんだそうです。

もちろん、国による農業支援対策が充実してるので施設栽培の技術は世界一ですし、テクニックも世界一なうえに、日本だと手が出ないお高い植物工場用の設備も、なるべくリーズナブルに生産できるようになってたりと投資のリスクが少ないとか、利益が安定してたりとか、コツコツと努力を積み重ねてきた結果としか、いいようがありません。

じゃあ、その驚異の生産量をほこるオランダの施設栽培技術って具体的にはどんなすんごいワザがあるんでしょーねー。

つづきは、また来週〜

が、とある専門雑誌によると、ガラスでできた「Glass house」と呼ばれるグリーンハウスでは、な・な・なんと、たった10a(一辺が10mの四角形)の面積で100tのトマトが収穫されてるそうです。

日本でおなじ面積のトマトの生産量は、その10%未満の8tだとのことなので、数字で現実を突きつけられると、それはそれはベックリです。

そもそもそもそも、オランダの国面積は日本の九州とほぼ同じ大きさで、その内の200万haが農地なんですが半分は牧草地だそうです。

で、ガラスハウスなどの施設栽培の総面積は、農地全体の0.5%程度で、だいたい1万haだそうです。日本で例えると、東京都内の農地面積がだいたい8,000ha弱だそうなので、四捨五入すれば東京都内の農地の面積とだいたい同じってことになります。

それはそうなのですが、オランダの施設栽培の生産量は、オランダの農業全体の生産量のうち、なんと40%で70億ユーロを占めるそうなんですねー。そのうちトマト、キュウリ、パプリカは世界一の輸出量をホコるんだそうです。

もちろん、国による農業支援対策が充実してるので施設栽培の技術は世界一ですし、テクニックも世界一なうえに、日本だと手が出ないお高い植物工場用の設備も、なるべくリーズナブルに生産できるようになってたりと投資のリスクが少ないとか、利益が安定してたりとか、コツコツと努力を積み重ねてきた結果としか、いいようがありません。

じゃあ、その驚異の生産量をほこるオランダの施設栽培技術って具体的にはどんなすんごいワザがあるんでしょーねー。

つづきは、また来週〜

2010年9月15日水曜日

Grow Your own Rice! 試練のモミスリ

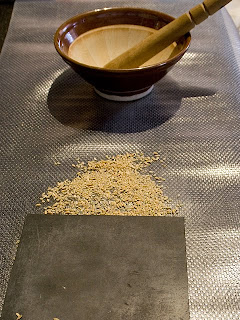

ナンダカンダと理由をつけて後回しにしていた「イセヒカリ」のモミスリをやっとのことで終えました。

家庭用小型モミスリ機をGETするまでもない量だったので、今回はスリ鉢でコツコツとモミスリました。が、5分・・・10分・・・いくらゴリゴリすっても、モミはぜぇんぜぇん増えません。

はかどらないと、すぐ飽きるたちなのでショートカットを考ていると・・・ポツポツと滑り止めがついてる「 IKEA 」の食器棚シートに目がとまりました。IKEAのキッチン用品の「 RATIONELL 」シリーズは丈夫なつくりで、アイデア次第ではガーデニング用道具箱にもつかえる便利なアイテムがいっぱいです。

で、食器棚シートに敷いたモミをラバーマットで擦ったら、あっという間なんじゃないか?

とナイスアイデアのハズです。

・・・ナイスアイデアのハズでした。が、

ラバーマットでザリザリとモミを擦ると、あっという間にモミガラがとれていき、スリコギよりはるかに効率はよかったんですが、食器棚シートを持ち上げるとモミガラが静電気でピンピン飛ぶではありませんか!!

小学生のとき、プラッチックの下敷きを消しゴムでこすって、消しゴムのカスを友達にピンピン飛ばしたことを思い出しました。

なにより、このやり方だと、玄米がゴム臭くなります。(米を洗うと、ゴム臭さは消えました。)それでもなんとかモミスリができて、ファンの風でモミガラを飛ばしました。

そして、これがロックウール培地で栽培した「イセヒカリ」のモミスリを終えた玄米です。

これっぽっちでしたので、

いつも食べてる10Kg/3000円の格安米に

この玄米を5%ほど混ぜて炊いてみました。

結果は・・・

う、うまかったです。

香ばしくて歯ごたえがあって甘みがしっかりしてて、イセヒカリの風味と甘さが、10Kg/3000円の格安米に乗りうつって、ひとくち食べて「ちがうねー。スリたての玄米は、こんなに甘くて風味がつよいんだー」とビ・ツ・ク・リ!!でした。

ということで、たっくさんは収穫できない水稲の室内栽培ですが、こんなふうに白米に混ぜて食べるとホントに感動でした。そして味をしめた今、次の田植えに向けて種モミを水につけて冷蔵庫で吸水させていますー。

家庭用小型モミスリ機をGETするまでもない量だったので、今回はスリ鉢でコツコツとモミスリました。が、5分・・・10分・・・いくらゴリゴリすっても、モミはぜぇんぜぇん増えません。

はかどらないと、すぐ飽きるたちなのでショートカットを考ていると・・・ポツポツと滑り止めがついてる「 IKEA 」の食器棚シートに目がとまりました。IKEAのキッチン用品の「 RATIONELL 」シリーズは丈夫なつくりで、アイデア次第ではガーデニング用道具箱にもつかえる便利なアイテムがいっぱいです。

で、食器棚シートに敷いたモミをラバーマットで擦ったら、あっという間なんじゃないか?

とナイスアイデアのハズです。

・・・ナイスアイデアのハズでした。が、

ラバーマットでザリザリとモミを擦ると、あっという間にモミガラがとれていき、スリコギよりはるかに効率はよかったんですが、食器棚シートを持ち上げるとモミガラが静電気でピンピン飛ぶではありませんか!!

小学生のとき、プラッチックの下敷きを消しゴムでこすって、消しゴムのカスを友達にピンピン飛ばしたことを思い出しました。

なにより、このやり方だと、玄米がゴム臭くなります。(米を洗うと、ゴム臭さは消えました。)それでもなんとかモミスリができて、ファンの風でモミガラを飛ばしました。

そして、これがロックウール培地で栽培した「イセヒカリ」のモミスリを終えた玄米です。

これっぽっちでしたので、

いつも食べてる10Kg/3000円の格安米に

この玄米を5%ほど混ぜて炊いてみました。

結果は・・・

う、うまかったです。

香ばしくて歯ごたえがあって甘みがしっかりしてて、イセヒカリの風味と甘さが、10Kg/3000円の格安米に乗りうつって、ひとくち食べて「ちがうねー。スリたての玄米は、こんなに甘くて風味がつよいんだー」とビ・ツ・ク・リ!!でした。

ということで、たっくさんは収穫できない水稲の室内栽培ですが、こんなふうに白米に混ぜて食べるとホントに感動でした。そして味をしめた今、次の田植えに向けて種モミを水につけて冷蔵庫で吸水させていますー。

2010年9月14日火曜日

FARM AID こんなカンジ。

安心・安全なヤサイやミルクやお肉を日々提供してくれる小規模農家のキビシい現実を、音楽のチカラで、アツく・タノしく・ねばり強くサポートしていこう!! という米国のFARM AID。今年で25年目だそうです。

今日は他人様のフンドシをお借りして、過去開催されたFARM AIDのライブの様子をピックアップしてみました・・・

まずはこの人、FARM AIDの発起人「ウィリー・ネルソン」です。

25年、この活動を共に支えてきた「ニール・ヤング」の昨年のライブでの「Homegrown」と'98年のPhishとのコラボの様子です。HomegrownというキーワードはFARM AIDを象徴する「地産地消」という意味もこめられています。

そしてFARM AIDのライブ会場は、こんなカンジ・・・くるくるくるくる自由でタノシそうです。

今日は他人様のフンドシをお借りして、過去開催されたFARM AIDのライブの様子をピックアップしてみました・・・

まずはこの人、FARM AIDの発起人「ウィリー・ネルソン」です。

25年、この活動を共に支えてきた「ニール・ヤング」の昨年のライブでの「Homegrown」と'98年のPhishとのコラボの様子です。HomegrownというキーワードはFARM AIDを象徴する「地産地消」という意味もこめられています。

そしてFARM AIDのライブ会場は、こんなカンジ・・・くるくるくるくる自由でタノシそうです。

2010年9月10日金曜日

水耕栽培の培地、ホントにいろいろ(2)

「 水耕栽培ってナニさ? 」とたずねられたら、ポイントだけをザックリバックリ説明するとしたら「水に溶かした肥料養分だけで植物を育てる栽培方法」ってえことになると思います。

じゃあ、水耕栽培/養液栽培で使える培地ってどんな条件で選べばいいの? それが分かれば、自分のまわりにあるアンナモノ・コンナモノも独自に試せるなー、と思いますよね。

まずは、すぐに分解したり溶解したりボロボロに崩れたりせず耐久性がつよく、なが〜い期間にわたって変質しないことと、培養液をマンベンなく根っこに吸わせたいので、水分が均一にいきわたったり含めたりするってことと、培養液の肥料養分にワルさをさせないために化学反応を起こさない不活性な材質であることと、肥料成分やらムダな塩基やら毒性の強いものやら重金属を含んでないってこと・・・・・などなどがよい条件だそうです。

あと、実用面からの条件だと、安くすむとか後始末がラクとか重たくないとか使い勝手がいいってことも大きいですよね。

ハナシは前後しますが、培地を使おうが養液だけで育てようが、カンジンの培養液に酸素量がどのくらい溶けてるかも大事かと思います。酸素ってのは肥料と同じくらい植物にとって必要なものですよね。

以前もふれましたが、水の中の酸素量ってのは水温が上がったり肥料が濃いとカンタンに減ってくれちゃいます。どんなにスンバらしいエアポンプで空気を送っていても、気体ってのはヤスヤスと水に溶け込んでくれたりしません。ビールサーバーのCO2添加システムみたいに「圧力」をかけて酸素を送り込まないと溶存酸素量は増えてくれないんですねー。まだまだ暑い日がつづくので、もし培養液の酸素量をふやしたい場合は、過酸化水素水をつかう方法もあります。(過酸化水素水使用NGの肥料もあるようなので注意が必要です。)

その4 : Perlite ( パーライト )

黒曜石という岩石を加熱して発泡させた培地です。世界中で生産されますが、生産量が多いのは中国だとのこと。

「ソイルレス・ミックス」にも、パーライトはよく使われますよね。パーライトは軽くて浮力がつよいので、あまりに多く使いすぎると、水やりのときに表面にポコポコ浮き上がりやすくなります。

保肥性はほとんどありません。そのかわり不活性なので肥料成分を固めちゃったりはしません。保水性は中くらいで含気性は高いです。とっても軽くて扱いやすいですが、岩が繊維状になったものなので皮膚にチクチクと刺激があります。

pH値は中性〜弱アルカリ性なので、使用前には水に浸します。pH値を5.5に下げた水道水に一晩ほど浸すとベストだそうで、そのあとは通常の培養液に浸してから苗を定植するといいんだそうですよ。この下準備をちゃんとしておくと根っこの活着がよくなります。

その6 : Vermiculite ( バーミキュライト )

熱して発泡させた天然雲母石(うんもせき)が原料です。再利用OKで、pH値は中性で、含気性は低〜中くらいです。

軽くて、緩衝作用がおおきく(=pH値の安定効果が高い)、保肥性は中くらい、保水性がとても高いため、使いすぎるとほとんどの植物にとって水分オーバーになってしまいます。なのでバーミキュライトが多すぎると高EC値/加湿になりやすいようです。つまりちょっぴりクセのある培地なので、使いこなしにスキルが必要みたいです。

・・・え〜、そして、オガクズ、ガレキ、珪藻土、ピート、砂など、まだまだあるんですが写真もないし、使ったこともないので気が向きましたら、またい〜つ〜か〜。

じゃあ、水耕栽培/養液栽培で使える培地ってどんな条件で選べばいいの? それが分かれば、自分のまわりにあるアンナモノ・コンナモノも独自に試せるなー、と思いますよね。

まずは、すぐに分解したり溶解したりボロボロに崩れたりせず耐久性がつよく、なが〜い期間にわたって変質しないことと、培養液をマンベンなく根っこに吸わせたいので、水分が均一にいきわたったり含めたりするってことと、培養液の肥料養分にワルさをさせないために化学反応を起こさない不活性な材質であることと、肥料成分やらムダな塩基やら毒性の強いものやら重金属を含んでないってこと・・・・・などなどがよい条件だそうです。

あと、実用面からの条件だと、安くすむとか後始末がラクとか重たくないとか使い勝手がいいってことも大きいですよね。

ハナシは前後しますが、培地を使おうが養液だけで育てようが、カンジンの培養液に酸素量がどのくらい溶けてるかも大事かと思います。酸素ってのは肥料と同じくらい植物にとって必要なものですよね。

以前もふれましたが、水の中の酸素量ってのは水温が上がったり肥料が濃いとカンタンに減ってくれちゃいます。どんなにスンバらしいエアポンプで空気を送っていても、気体ってのはヤスヤスと水に溶け込んでくれたりしません。ビールサーバーのCO2添加システムみたいに「圧力」をかけて酸素を送り込まないと溶存酸素量は増えてくれないんですねー。まだまだ暑い日がつづくので、もし培養液の酸素量をふやしたい場合は、過酸化水素水をつかう方法もあります。(過酸化水素水使用NGの肥料もあるようなので注意が必要です。)

その4 : Perlite ( パーライト )

黒曜石という岩石を加熱して発泡させた培地です。世界中で生産されますが、生産量が多いのは中国だとのこと。

再利用OKでpH値は中性です。保肥性がひくく保水性は低〜中くらいで含気性が高いので挿し木用培地にとっても向いてます。パーライト単独でも水耕栽培の定植用培地に使えます。水耕栽培専用肥料を使うほうがいいそうです

ワタシ的には、ココ培地にパーライト30%程度をミックスするのが好きです。

夏野菜なんかだと、4〜12mmの大きさのパーライトがいいんだそうです。単独で使う場合ですが、パーライトは緩衝作用がない(=イオン吸着力がない)ので培養液が濃いと根っこにダメージが起きやすくなります。培養液のEC値が濃くなりすぎないようにすることが注意だそうです。

夏野菜なんかだと、4〜12mmの大きさのパーライトがいいんだそうです。単独で使う場合ですが、パーライトは緩衝作用がない(=イオン吸着力がない)ので培養液が濃いと根っこにダメージが起きやすくなります。培養液のEC値が濃くなりすぎないようにすることが注意だそうです。

「ソイルレス・ミックス」にも、パーライトはよく使われますよね。パーライトは軽くて浮力がつよいので、あまりに多く使いすぎると、水やりのときに表面にポコポコ浮き上がりやすくなります。

その5 : Rockwool ( ロックウール )

水耕栽培用の培地としては、とってもとってもメジャーです。原料は玄武岩で、ケイ酸カルシウムが主な成分です。主に欧州で生産されていて、基本的に再利用はNGです。ほとんどの水耕栽培用肥料やシステムでOKです。

保肥性はほとんどありません。そのかわり不活性なので肥料成分を固めちゃったりはしません。保水性は中くらいで含気性は高いです。とっても軽くて扱いやすいですが、岩が繊維状になったものなので皮膚にチクチクと刺激があります。

pH値は中性〜弱アルカリ性なので、使用前には水に浸します。pH値を5.5に下げた水道水に一晩ほど浸すとベストだそうで、そのあとは通常の培養液に浸してから苗を定植するといいんだそうですよ。この下準備をちゃんとしておくと根っこの活着がよくなります。

その6 : Vermiculite ( バーミキュライト )

熱して発泡させた天然雲母石(うんもせき)が原料です。再利用OKで、pH値は中性で、含気性は低〜中くらいです。

軽くて、緩衝作用がおおきく(=pH値の安定効果が高い)、保肥性は中くらい、保水性がとても高いため、使いすぎるとほとんどの植物にとって水分オーバーになってしまいます。なのでバーミキュライトが多すぎると高EC値/加湿になりやすいようです。つまりちょっぴりクセのある培地なので、使いこなしにスキルが必要みたいです。

・・・え〜、そして、オガクズ、ガレキ、珪藻土、ピート、砂など、まだまだあるんですが写真もないし、使ったこともないので気が向きましたら、またい〜つ〜か〜。

登録:

投稿 (Atom)